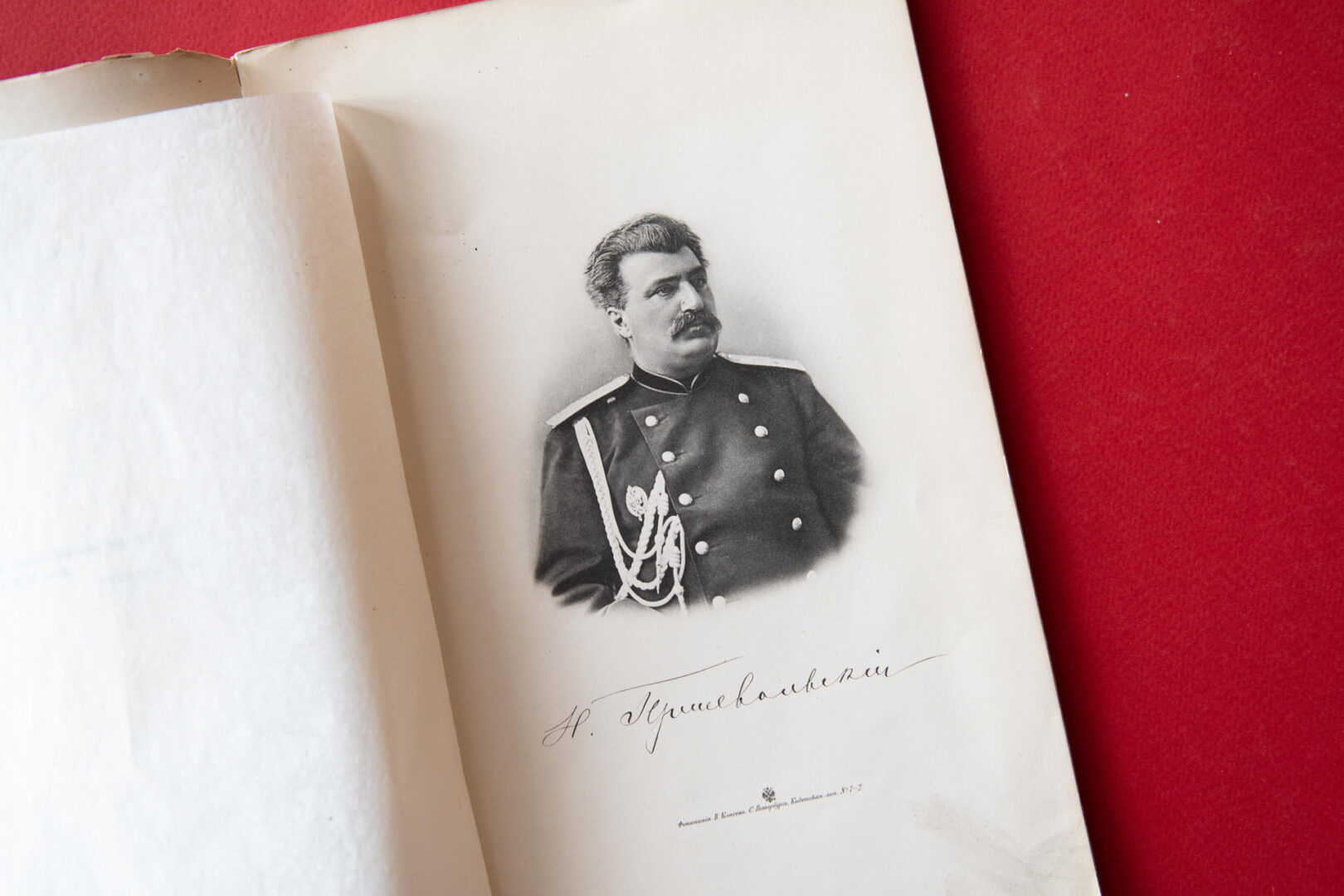

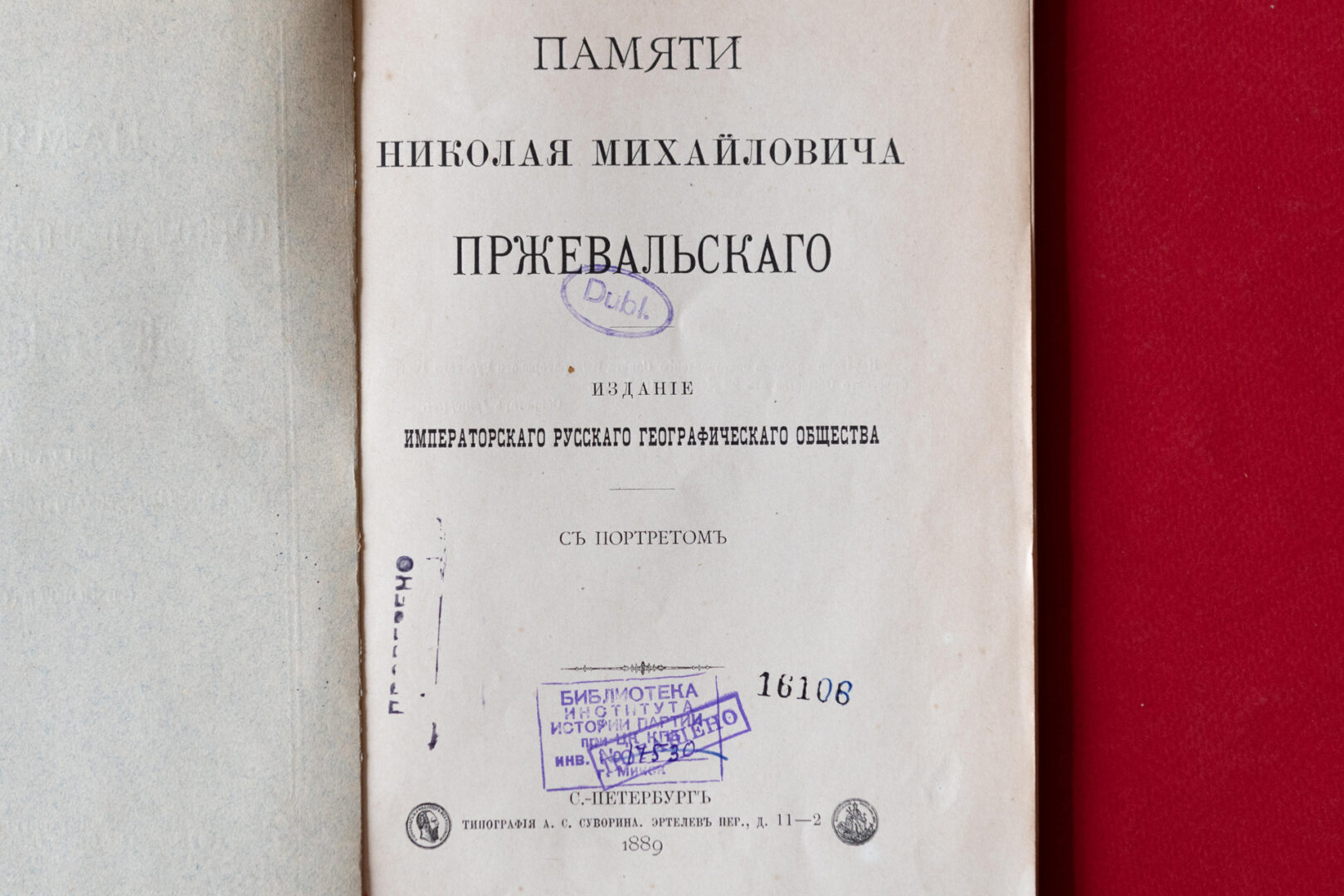

Николай Михайлович Пржевальский

Знаменитый исследователь Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) вошёл в историю мировой географической науки как великий русский путешественник. Это не совсем верно. Пржевальский – великий российский путешественник и белорус по происхождению.

Шляхетское звание предкам рода даровал король Речи Посполитой Сигизмунд II (1583). «Дело рода Пржевальских», которое сберегается ныне в Российском государственном историческом архиве, позволяет проследить всю родословную Николая Пржевальского: Анисим Перевалов – Корнила Перевальский, он же Пржевальский – Гавриил Корнилович – Григорий Гаврилович – Лаврентий Григорьевич – Мартын Лаврентьевич – Фома Мартынович – Кузьма Фомич (дед) – Михаил Кузьмич Пржевальский (отец).

Дворянское достоинство деда и отца Николая Пржевальского было подтверждено Аттестатом Витебского губернского дворянского собрания 12 апреля 1823 г. – все дворяне (шляхта) Речи Посполитой после присоединения к России должны были получить подтверждение о своём происхождении. Будущий путешественник Николай Михайлович Пржевальский, как и его отец, был окончательно утверждён в дворянских правах и внесён в шестую часть Родословной дворянской книги.

Дед путешественника Кузьма Фомич Пржевальский, который родился и жил в деревне Скуратово Бабиничской волости Витебского воеводства – родовом «гнезде» Пржевальских (ныне Вороновский сельсовет Витебского района Витебской области) перебрался в Ельнинский уезд Смоленской губернии на должность управляющего имением крупного помещика Каретникова, которому даже льстило, что у него управляющий – дворянин.

В этом узде в селе Кимборово и родился Николай Михайлович Пржевальский 12 апреля 1839 года. В 1861 г. поступил в Петербургскую академию Генштаба, стремясь к высшему образованию. Уже в академии обнаружил интерес к научной работе и подготовил большой труд «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», за который был избран действительным членом Русского географического общества (1864).

По окончании академии Пржевальский, обративший на себя внимание познаниями в географии, получил назначение в Варшавское юнкерское училище преподавателем географии и истории, где написал учебник географии для военных училищ. Вскоре Николай Михайлович принял назначение в Уссурийский край с поручениями от военного ведомства исправить карту и исследовать пути к границам Маньчжурии и Кореи. Кроме того, ему разрешалось «производить какие угодно научные изыскания».

B январе 1867 г. Пржевальский выехал из Варшавы в Петербург, где сразу же представился П.П.Семёнову-Тян-Шанскому, объяснил ему план своего путешествия по Уссурийскому краю и попросил поддержки со стороны Русского географического общества.

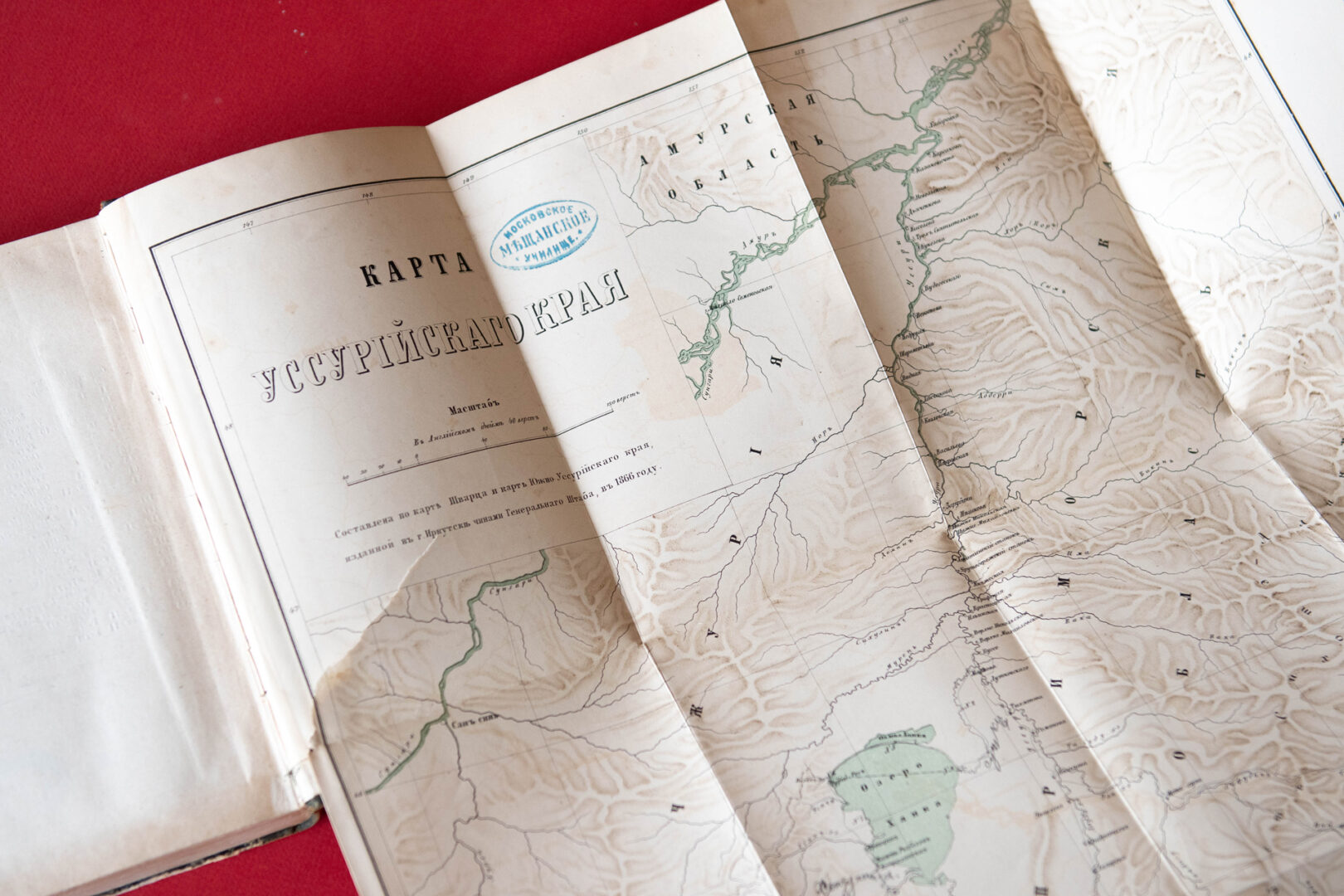

Путешествие по Уссурийскому краю – это начало деятельности Пржевальского как географа и путешественника. Получив инструкции в Генеральном штабе и Географическом обществе, в конце марта 1867 г. Пржевальский прибыл в Иркутск, 26 мая выехал на Амур и дальше по реке Уссури, озеру Ханка и берегу Великого Океана. В этой экспедиции было пройдено более 3 тысяч км пути, впервые нанесена на карту значительная территория, накоплен богатый этнографический материал о народах Дальнего Востока, изучены пути в Маньчжурию и Корею, исследованы склоны хребта Сихотэ-Алинь. В январе 1870 г. Пржевальский прибыл в Петербург. Здесь среди членов Географического общества он был принят как свой человек. Привезённые материалы заставили учёных слушать молодого исследователя с уважением.

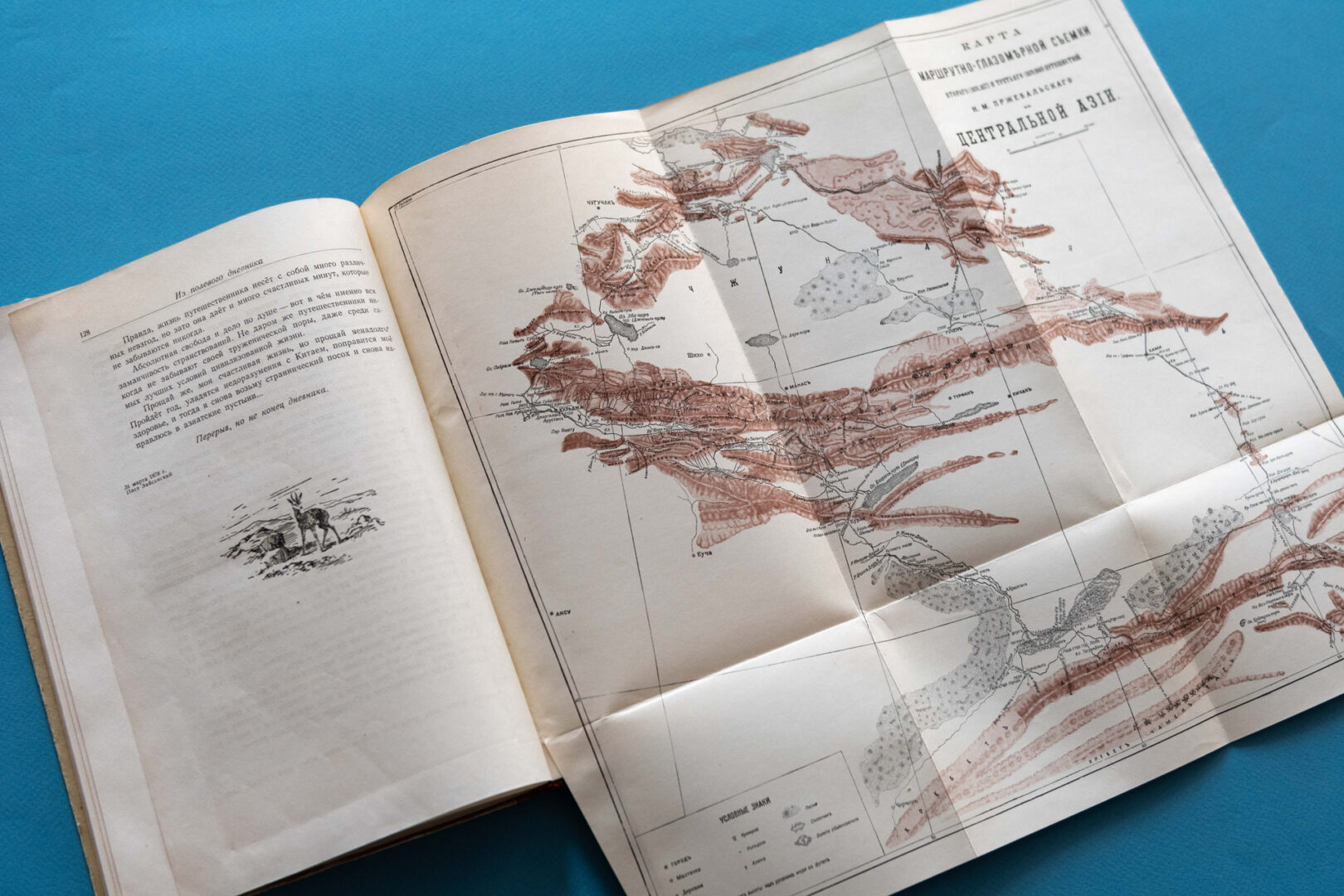

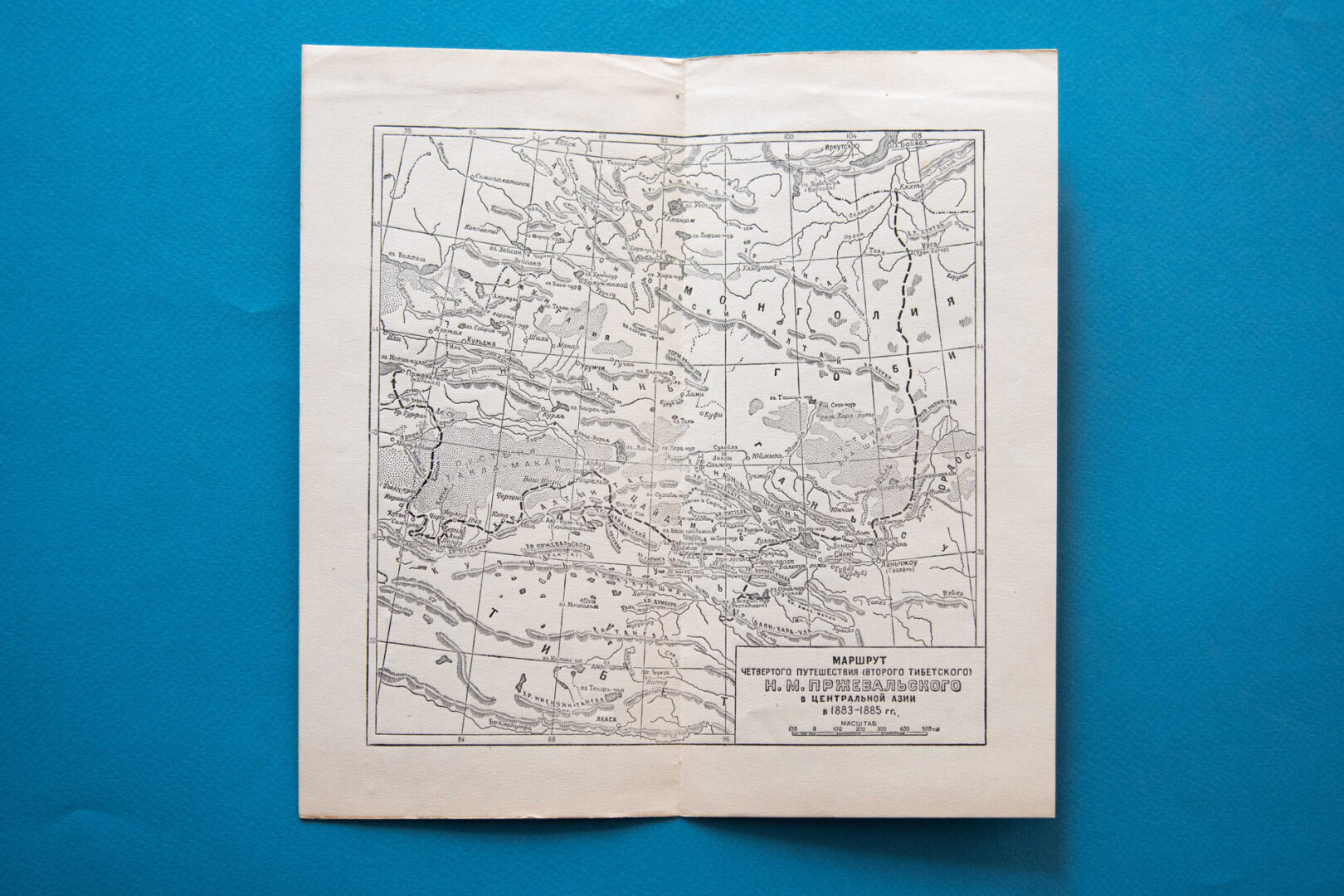

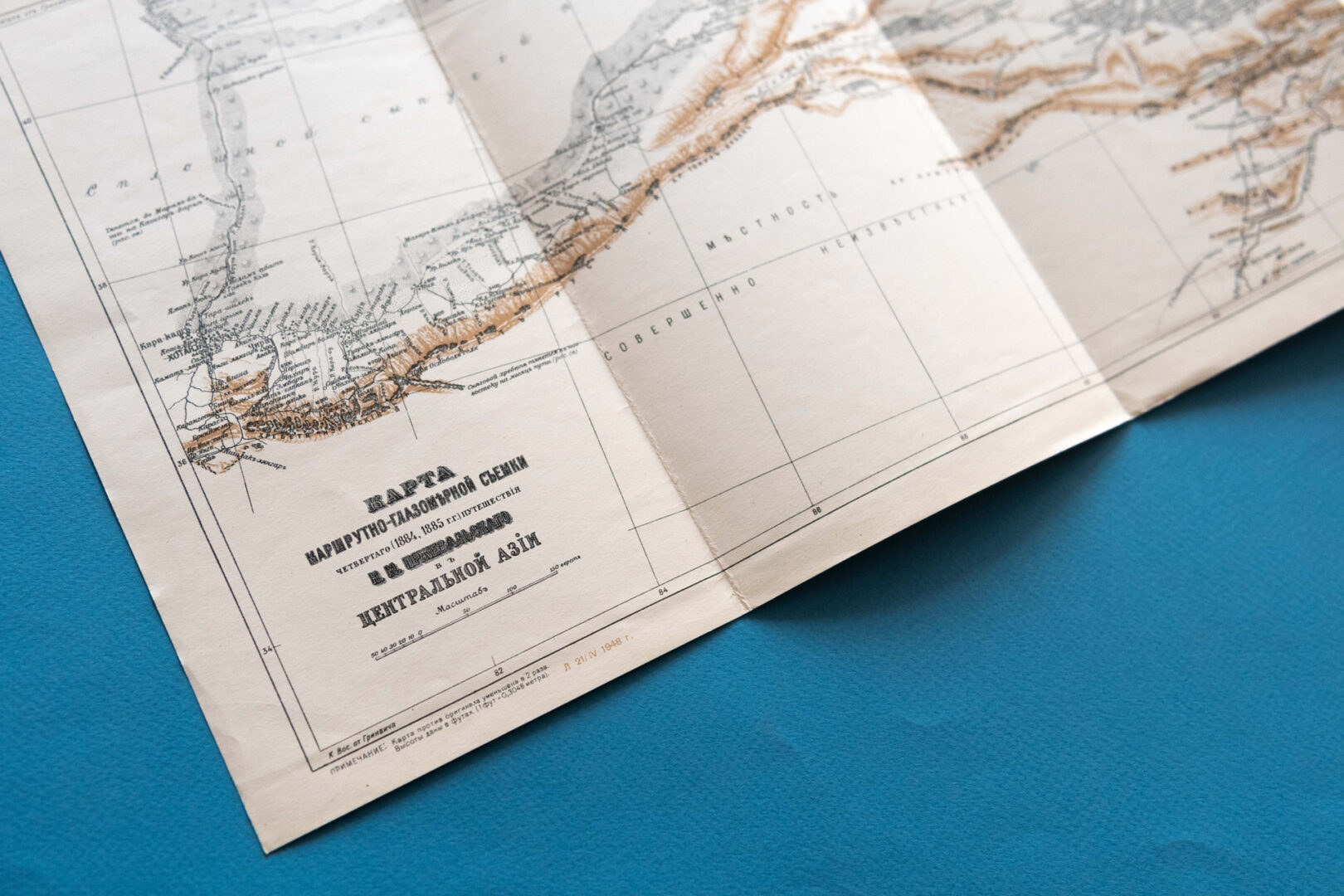

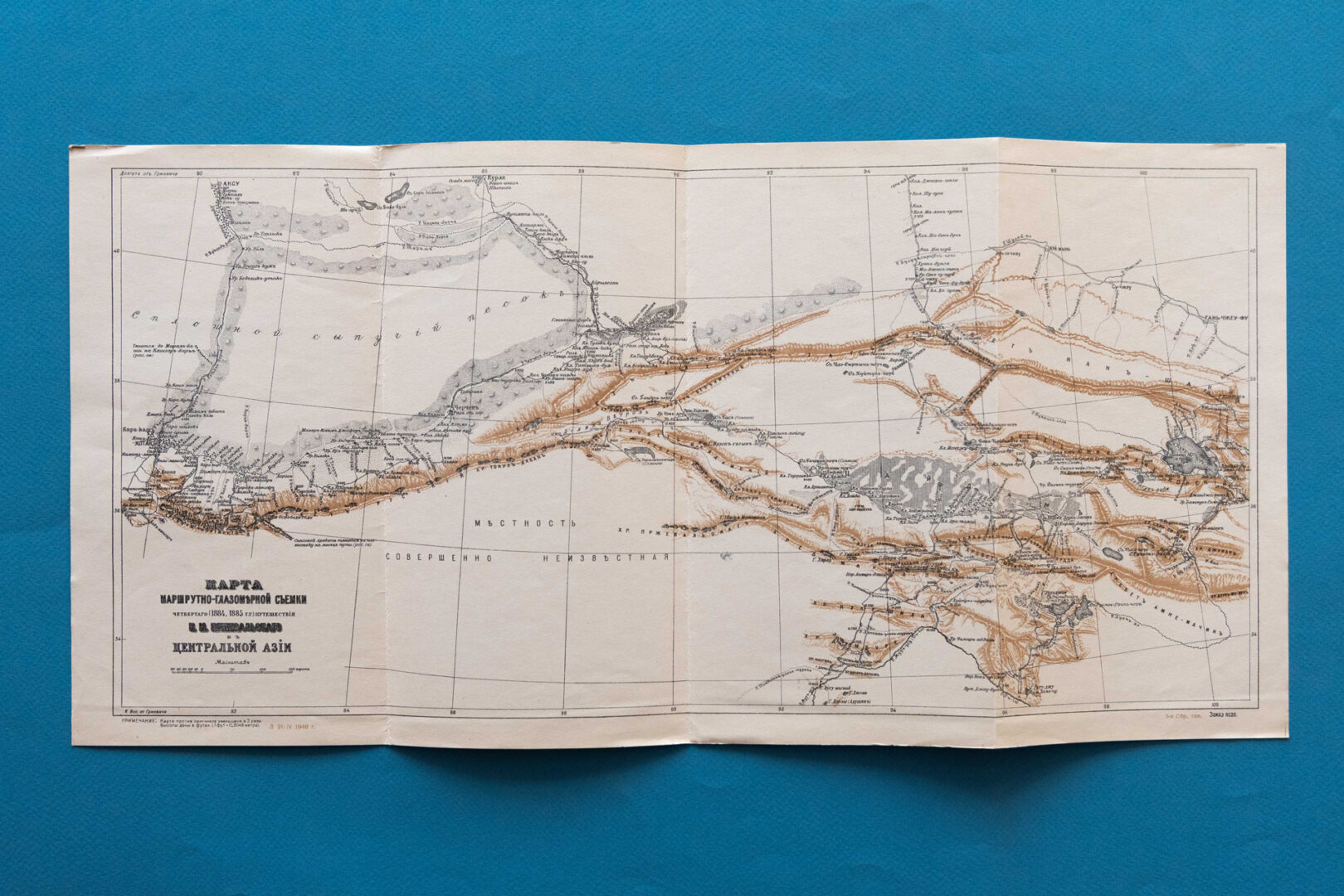

Пржевальский осуществил четыре экспедиции в Центральную Азию и Тибет: Монгольскую (1870-1873), Обнорскую и Джунгарскую (1876-1877) и две Тибетские (1879-1880; 1883-1885), пройдя в общей сложности пешком, на лошадях и верблюдах 33 тысячи километров по труднопроходимым песчаным пустыням и по «самым убийственным горным дорогам и каменистым ущельям» на высоте 3000 4000, иногда до 6000 м. В путешествиях учёный провел 10 лет.

Каковы же итоги географических результатов его четырёх экспедиций по Центральной Азии? Во-первых, во время всех своих путешествий в приметных пунктах Пржевальский определял географические координаты (долготу и широту), чем заложил прочную основу для составления географической карты. При съёмке наносился рельеф местности, и отмечались все её особенности – пески, степи, леса, холмы, горы, колодцы, могильники, селения. Постоянные наблюдения за показаниями барометра позволяли определить довольно точно высоту места над уровнем моря. Таким образом, были созданы точные карты вдоль маршрутов всех путешествий, со всеми данными и рельефом местности, заменившие прежние приблизительные карты. Впервые было доказано, что Нань-Шань – не один хребет, как утверждал Гумбольд, а целая система параллельных цепей с вершинами, покрытыми вечными снегами. Также впервые были нанесены на карту истоки рек Хуанхэ и Янцзы, с несколькими последней в скалистых ущельях.

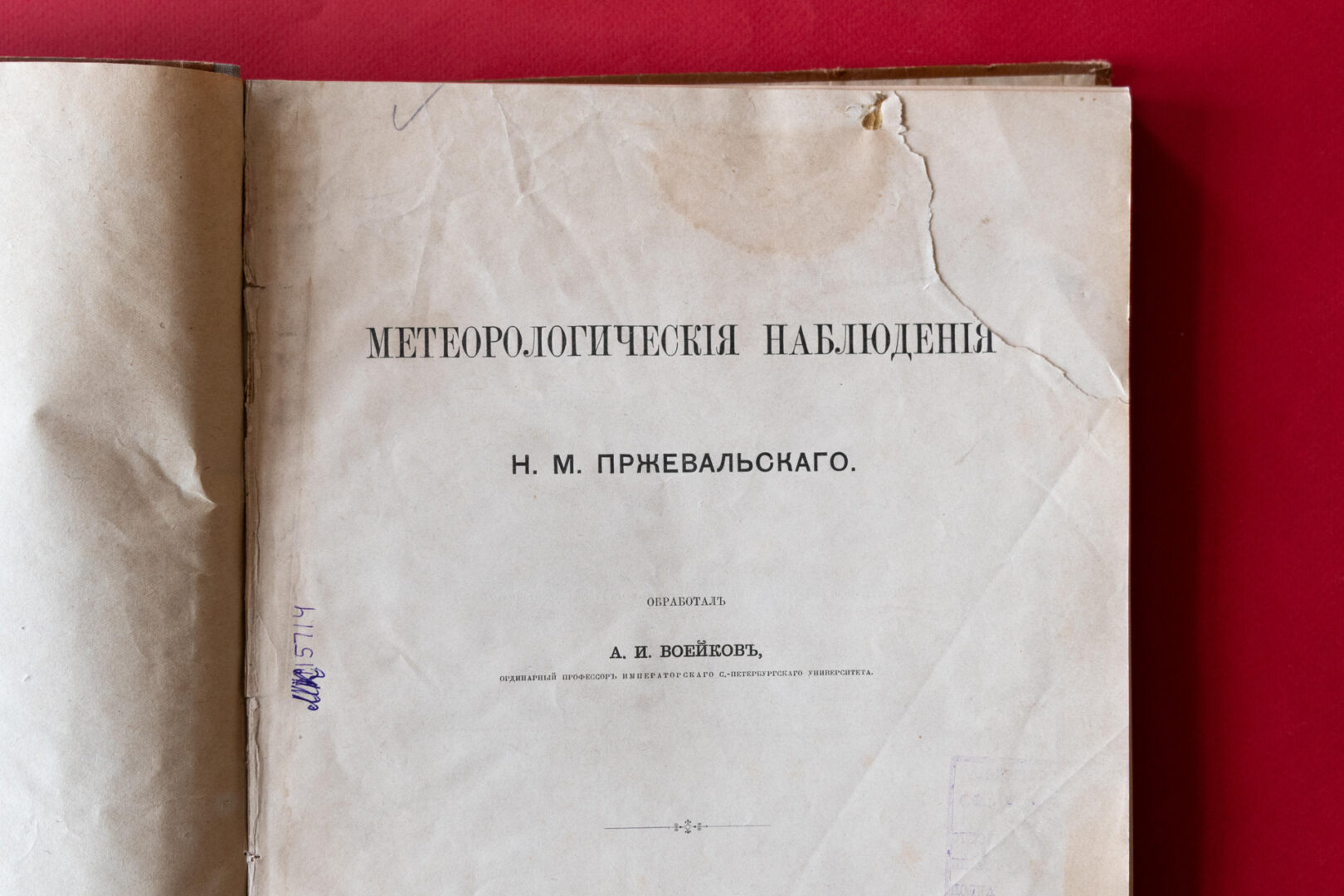

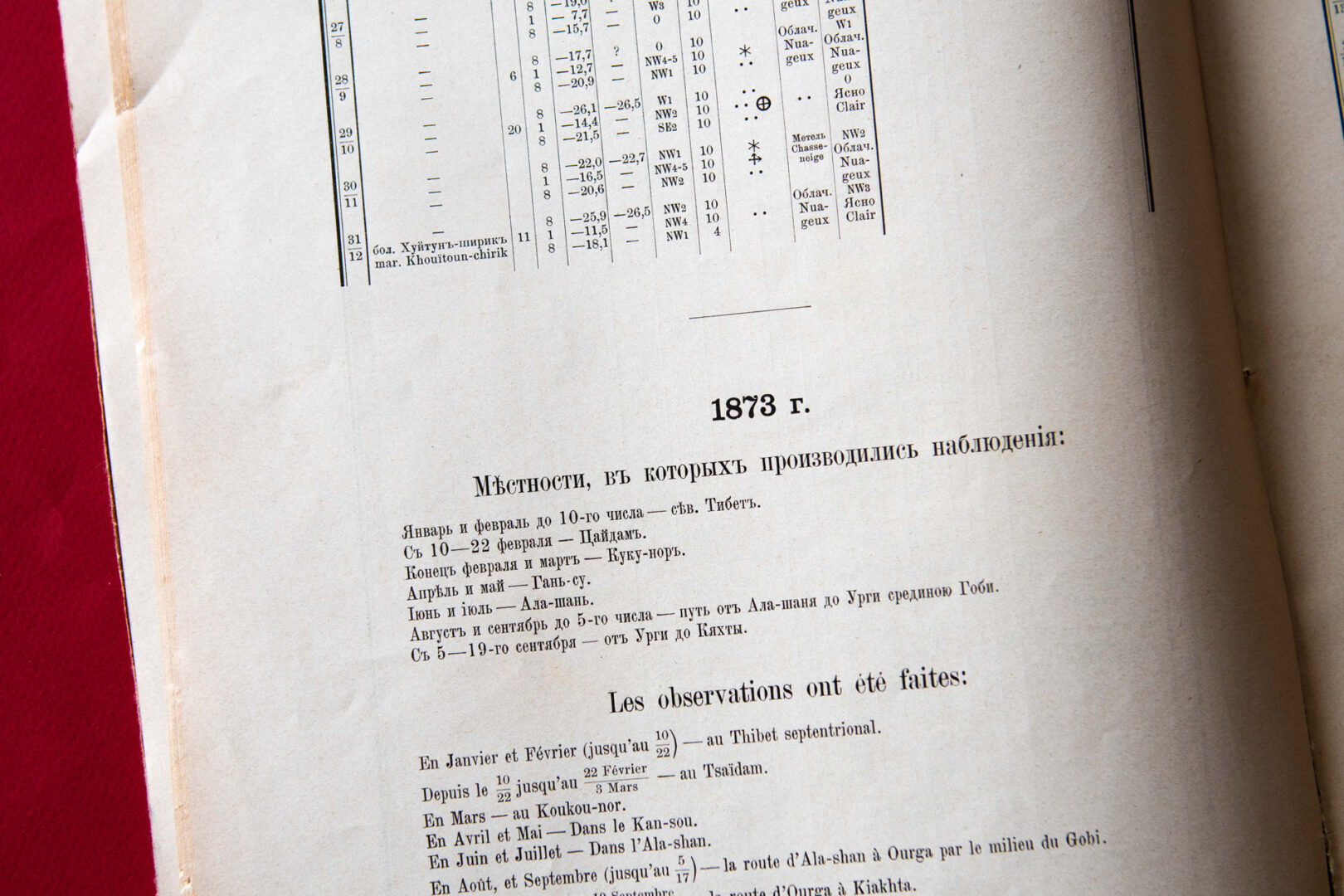

Метеорологические наблюдения, которые Пржевальский вёл аккуратно в течение всех путешествий, дали богатый материал для выяснения особенностей климата Центральной Азии и Тибета, их впоследствии обработал профессор Петербургского университета А.И. Воейков. Они рассказали о суточных, месячных и годовых колебаниях температуры, летней н жаре и зимней стуже, силе и направлении ветров, скудости атмосферных осадков. Климат огромной территории внутри Азиатского материка, о котором раньше имели смутное представление, в основных чертах был установлен.

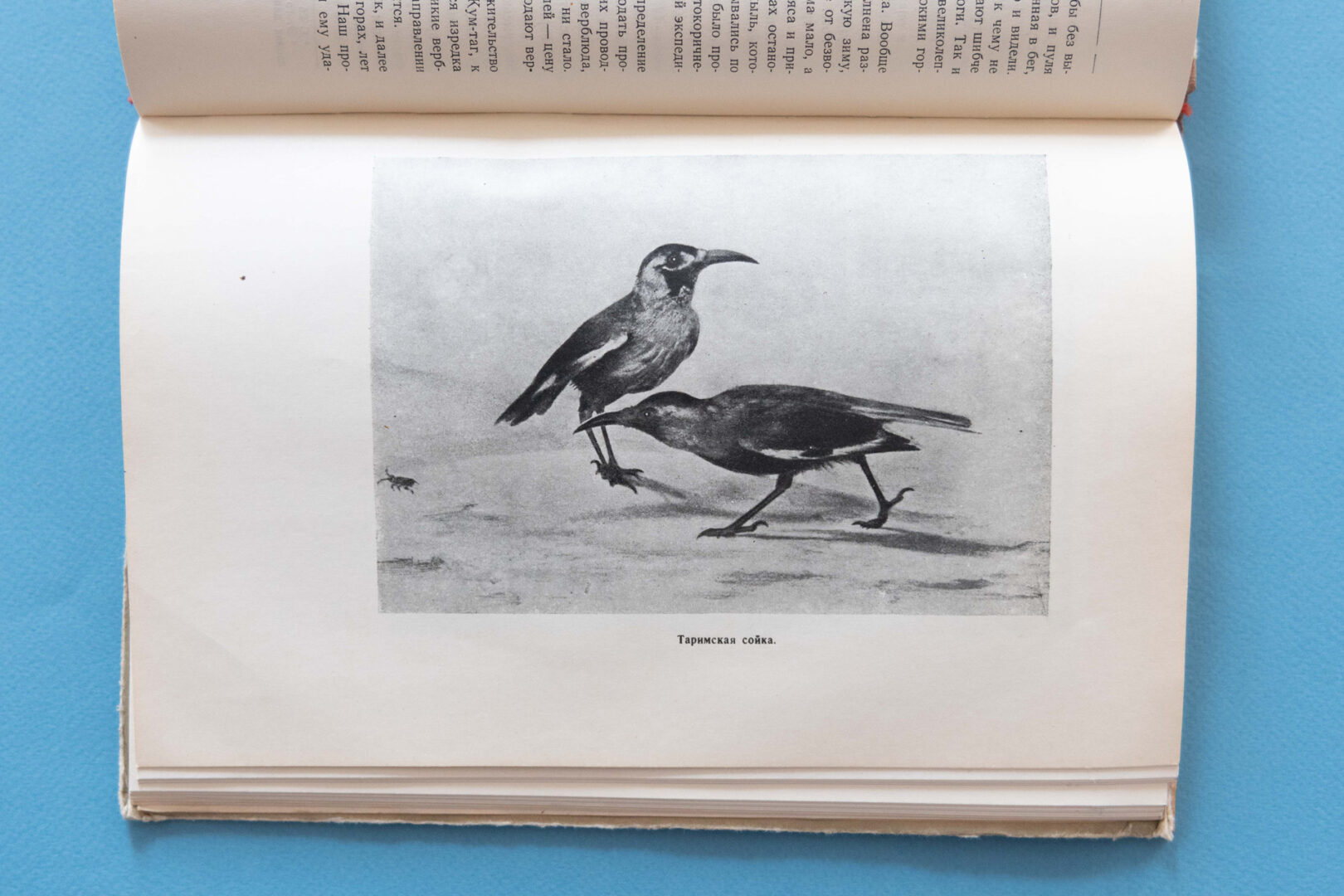

Обширные коллекции из царства животных, дополненные точными наблюдениями Пржевальского об их образе жизни, особенностях и распределение по отдельным областям, составили огромный материал, обработанный специалистами-зоологами. Много новых видов и даже родов были открыты Пржевальским: дикая лошадь (лошадь Пржевальского), дикий верблюд, несколько видов горных баранов, антилоп, фазанов, бульдурук, рыбы Кукунора и других озер, змеи, ящерицы, насекомые. Заслуги его перед ботаникой столь же значительны – собрано около 1700 видов растений в 16 000 экземпляров, была дана практически полная картина растительности всей Центральной Азии.

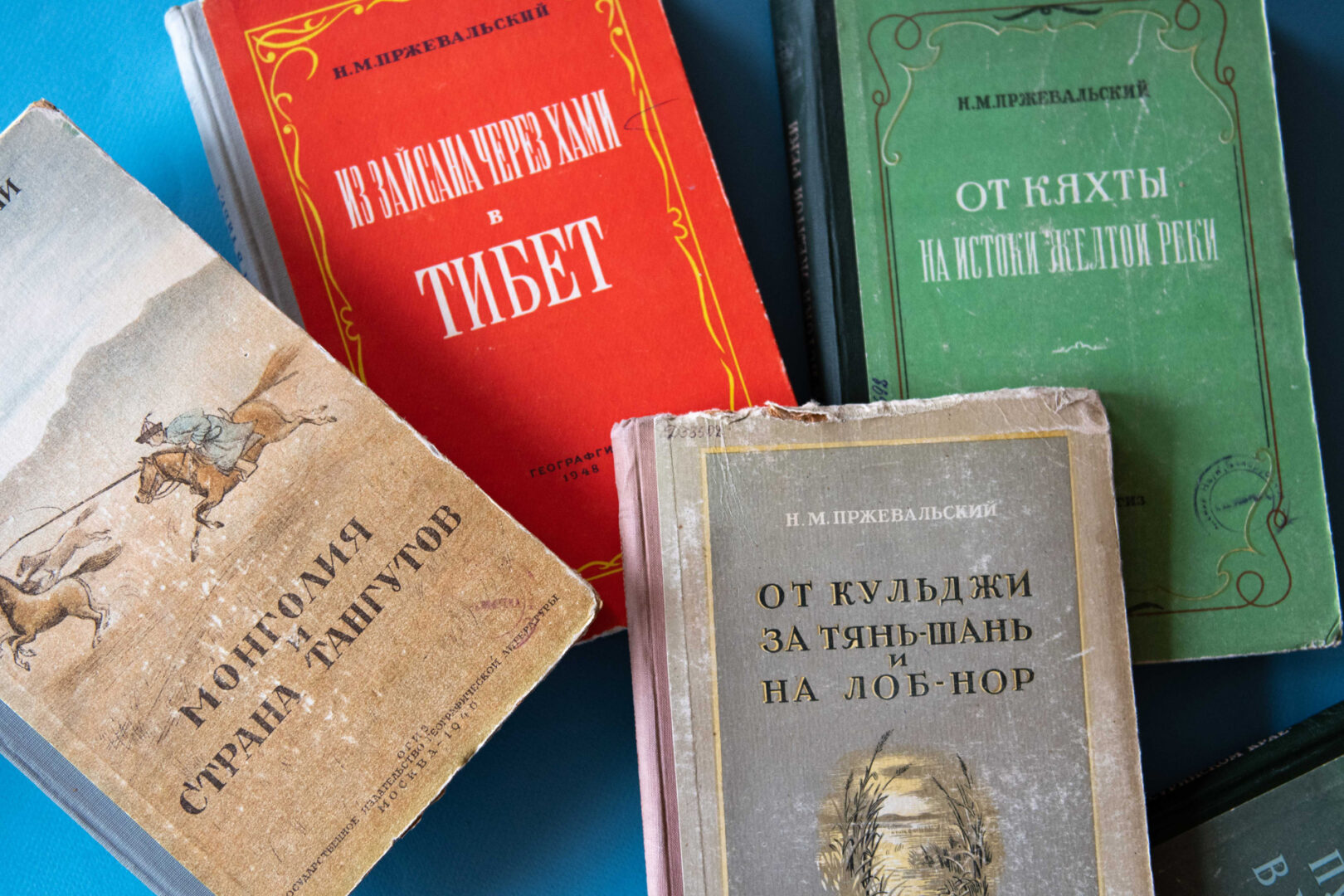

Известность учёного в значительной мере объясняется ещё и его литературными способностями. Писательская манера, естественность и простота описания хода экспедиций или изложения научных вопросов сделали чтение его книг не только занимательным, но и увлекательным. Их своеобразное построение, когда в одних главах рассказывается о пройденном пути, а в других, тематических, обобщаются какие-то географические и этнологические материалы, стало обычным почти у всех последователей Николая Михайловича. Описания природы, дорожные приключения, случаи на охоте окрашены эмоционально индивидуальностью авторского восприятия.

Все книги Пржевальского – «Монголия и страна Тангутов», «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор», «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Жёлтой реки», «От Кяхты на истоки Жёлтой реки» – сразу же по выходу в свет переводились на французский, немецкий и английский языки и вошли в золотой фонд мировой географической литературы, как дающие полное представление о всех экспедициях великого путешественника. Как писал Антон Павлович Чехов: «один Пржевальский стоит десятков учебных заведений и сотен хороших книг. Идейность, благородное честолюбие, фанатичная вера в науку делают его в глазах народа подвижником, олицетворяющим высшую нравственную силу».

Пржевальский был почётным членом Петербургской академии наук (1878) и Русского географического общества (1880), многих отечественных и за рубежных обществ и высших учебных заведений (Лондона, Парижа, Берлина, Вены, Будапешта, Рима, Стокгольма, Дрездена, Лейпцига и других). Он награждён Золотыми медалями Географических обществ России, Франции, Англии, Германии, Италии, Швеции, а также именной Золотой медалью Российской академии наук с надписью «первому исследователю природы Центральной Азии» (1886). Он – почётный гражданин Петербурга (1881) и Смоленска (1881). Именем исследователя названы город Пржевальск на Иссык-Куле (бывший Караколь до 1889 г.; сейчас снова Караколь) и бывшее село Слобода в Смоленской области (ныне городской посёлок Пржевальское), горный хребет в системе Кунь-Луня на Тибете, ледник в северной части Монгольского Алтая, мысы на острове Итуруп на Курилах и острове Беннета на Аляске, некоторые виды животных и растений, обнаруженные во время его экспедиций.

Гениальный исследователь по праву занимает самое видное место среди путешественников 2-й половины XIX в. Благодаря ему Центральная Азия перестала быть непреступной, и дело исследования её было поставлено на широкую научную основу.

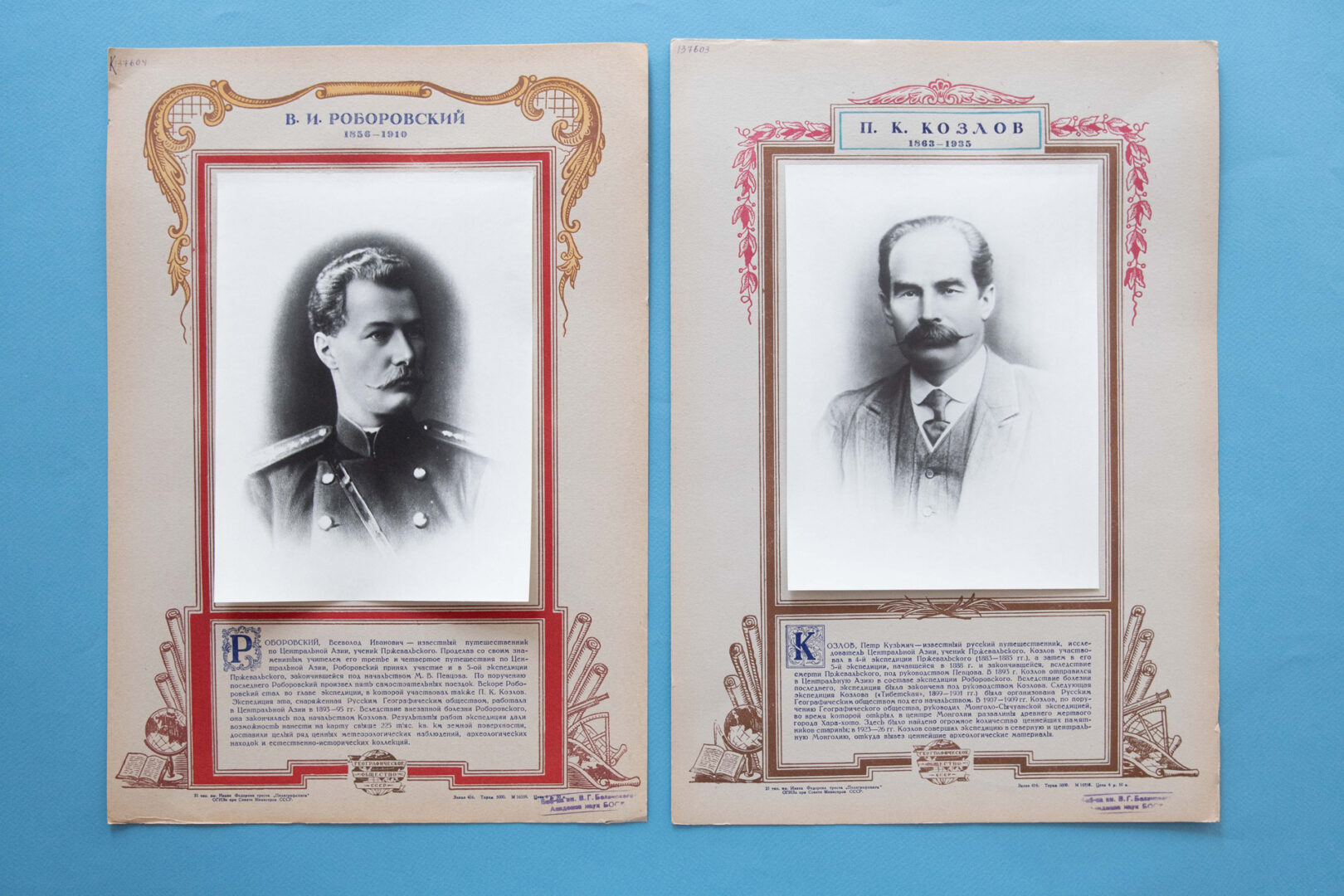

Экспедиции Пржевальского и его труды, глубокие по содержанию и увлекательные по форме, воспитали целую плеяду выдающихся российских путешественников, не только Всеволода Ивановича Роборовского и Петра Кузьмича Козлова, которые были его учениками, друзьями и вместе с ним путешествовали, но и многих других.

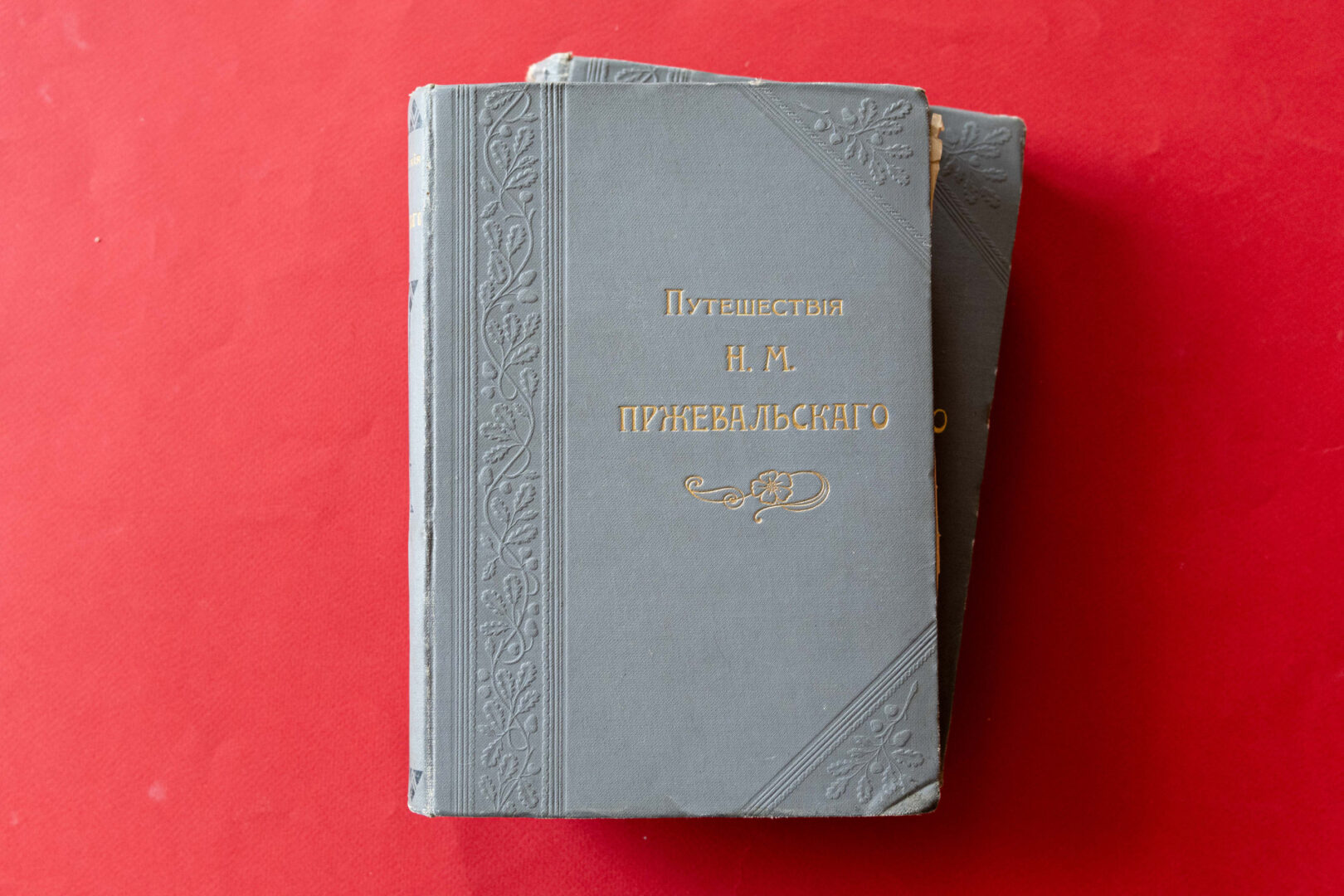

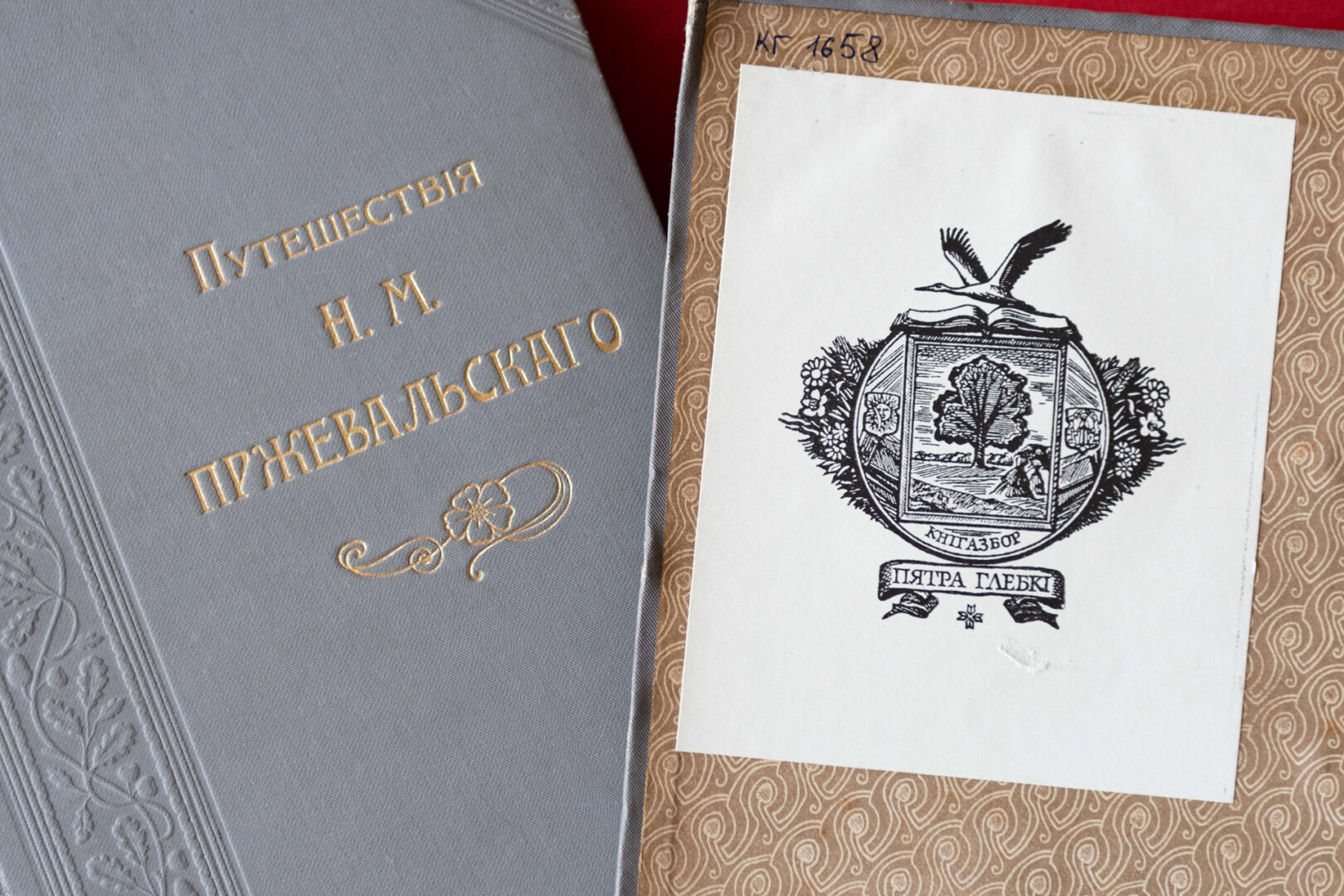

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси хранятся все работы и книги Николая Михайловича Пржевальского.

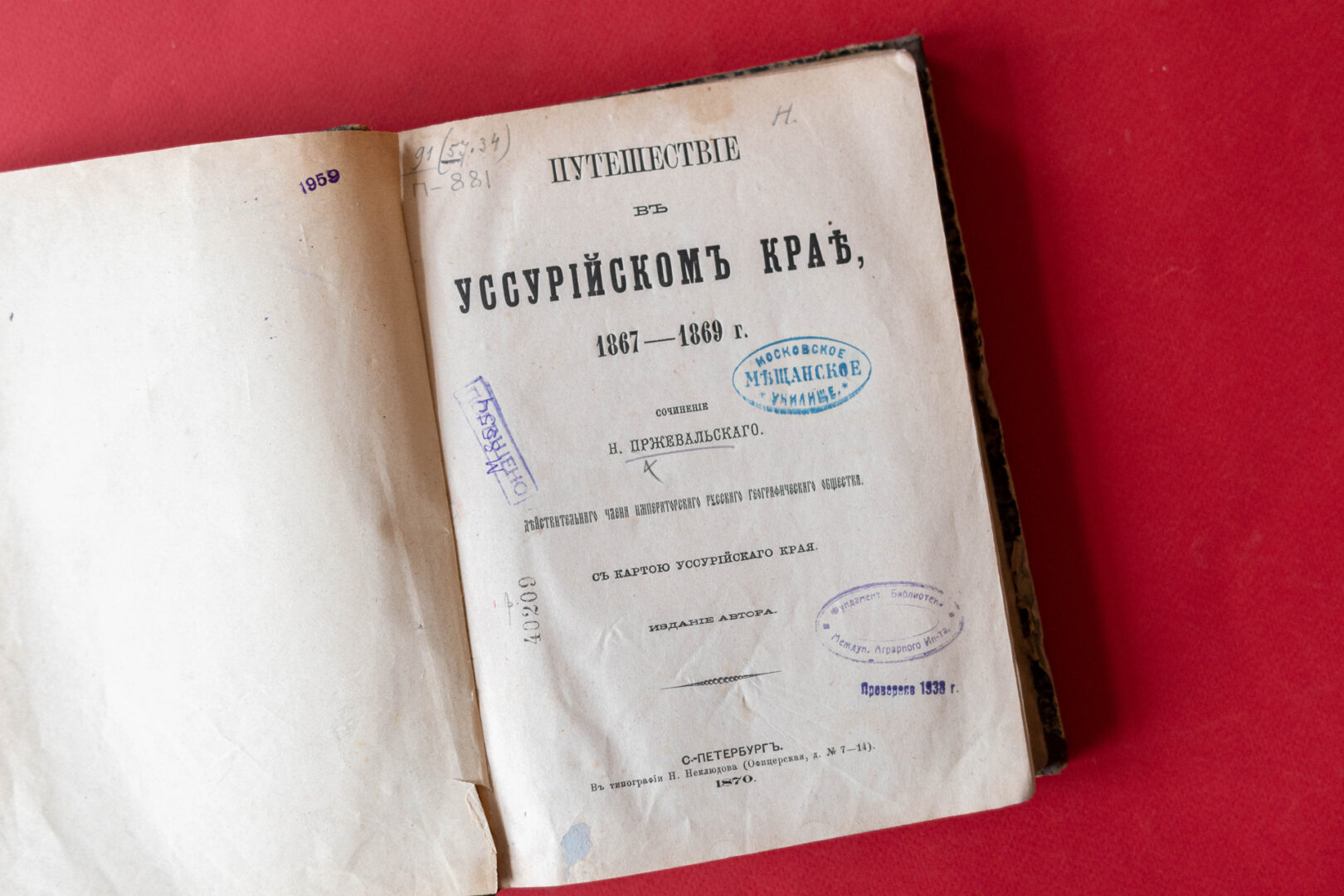

Интересным экземпляром является книга «Путешествие в Уссурийском крае, 1867-1869 г.», которая была издана в 1870 году в Петербурге. Данную книгу Николай Михайлович посвятил своей матери.