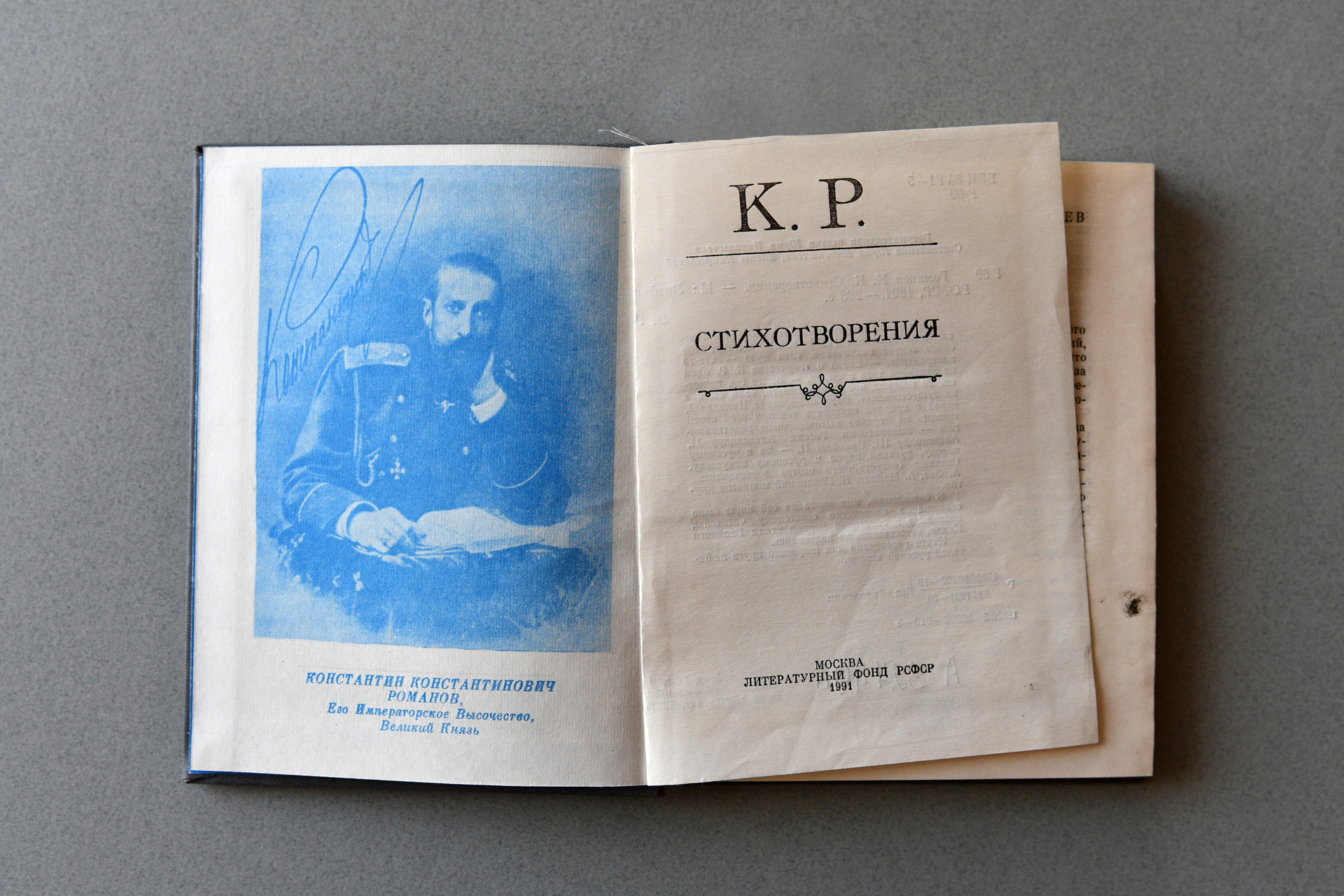

Поэт царских кровей. Константин Романов: 165 лет со дня рождения

Буквы «К. Р.» появились впервые в восьмой книжке «Вестника Европы» за 1882 год под стихотворением «Псалмопевец Давид», чтобы войти в русскую поэзию более чем на три десятилетия для обозначения поэта. Некоторые из его стихотворений стали хрестоматийными уже при жизни поэта.

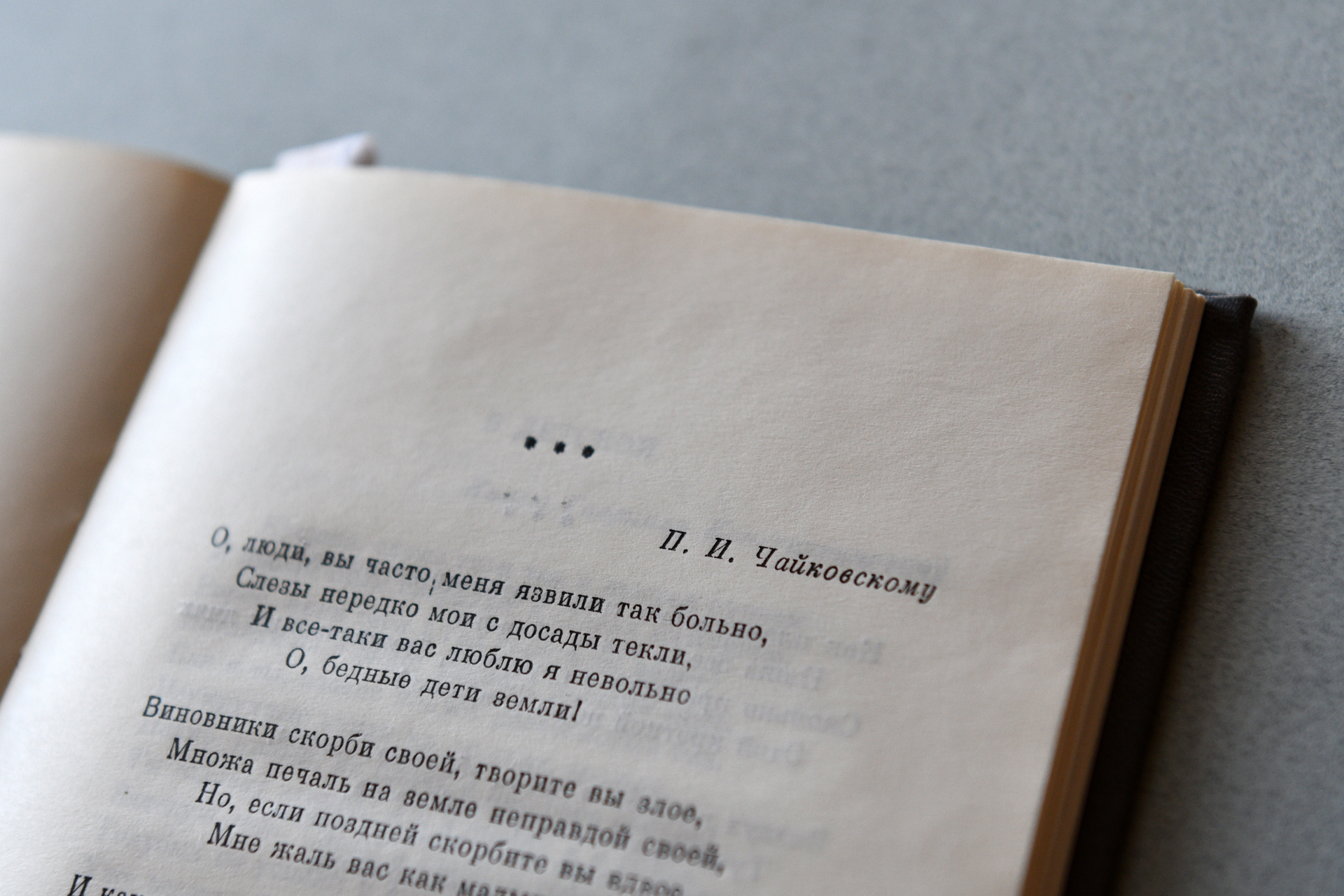

Большой популярностью пользовались в свое время и пользуются до сих пор романсы, на стихи К. Р. созданные П. И. Чайковским, С. В. Рахманиновым, А. К. Глазуновым, Р. М. Глиэром, A. Т. Гречаниновым, Э. Ф. Направником и другими композиторами. Однако, при этом, имя автора слов и по сию пору известно немногим.

Кто же всё-таки скрывался под псевдонимом «К. Р.»?

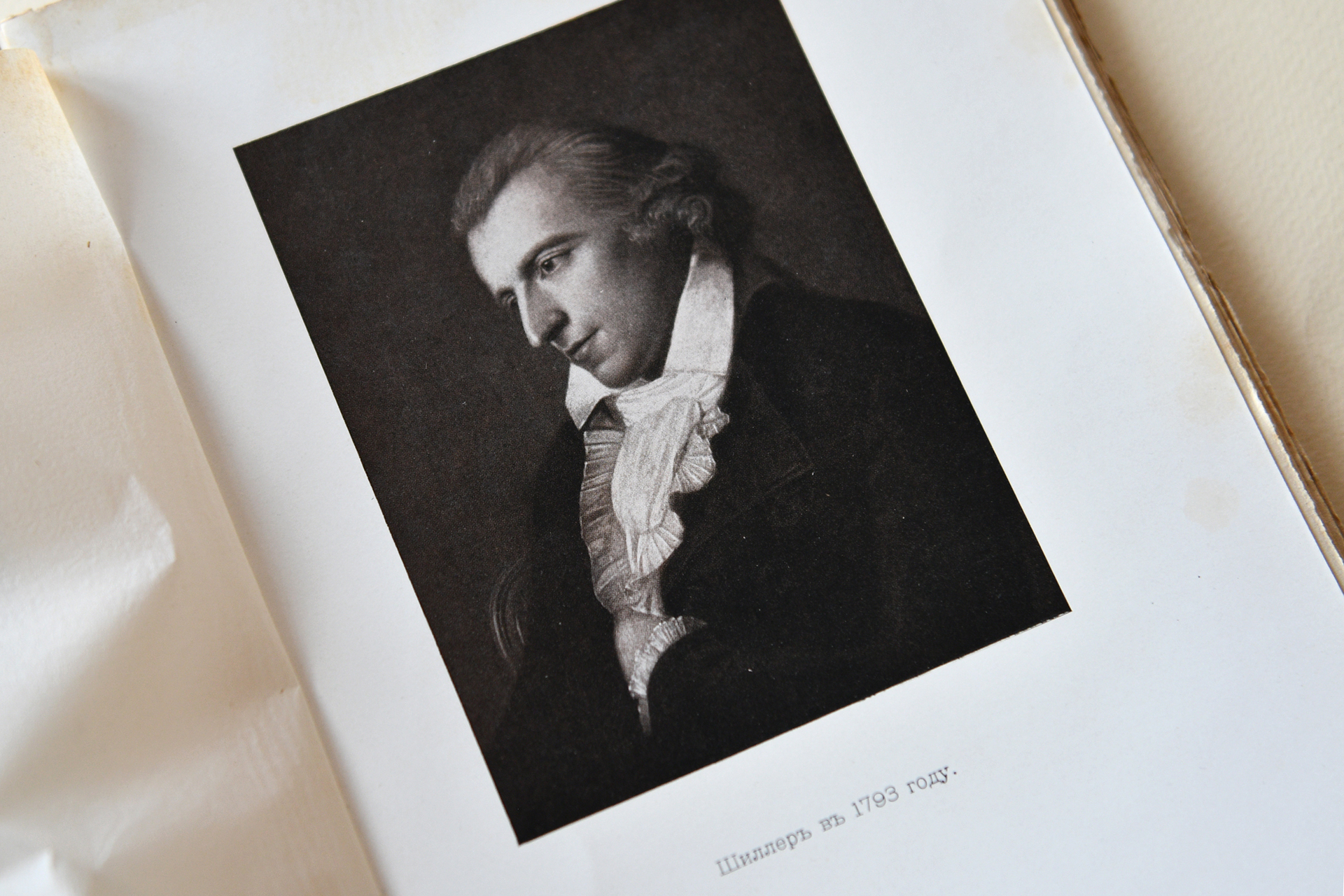

Великий князь Константин Константинович, внук Николая I, и двоюродный дядя Николая II, родился 22 августа 1858 года в Стрельне под Петербургом. Князь-поэт всю свою жизнь подписывал произведения «К.Р.», ведь что-что, но члену царского семейства подобало заниматься государственными делами, военной службой, но нельзя было сделать своим основным занятием литературу. Однако Константин Константинович смог маневрировать между этими аспектами своей жизни.

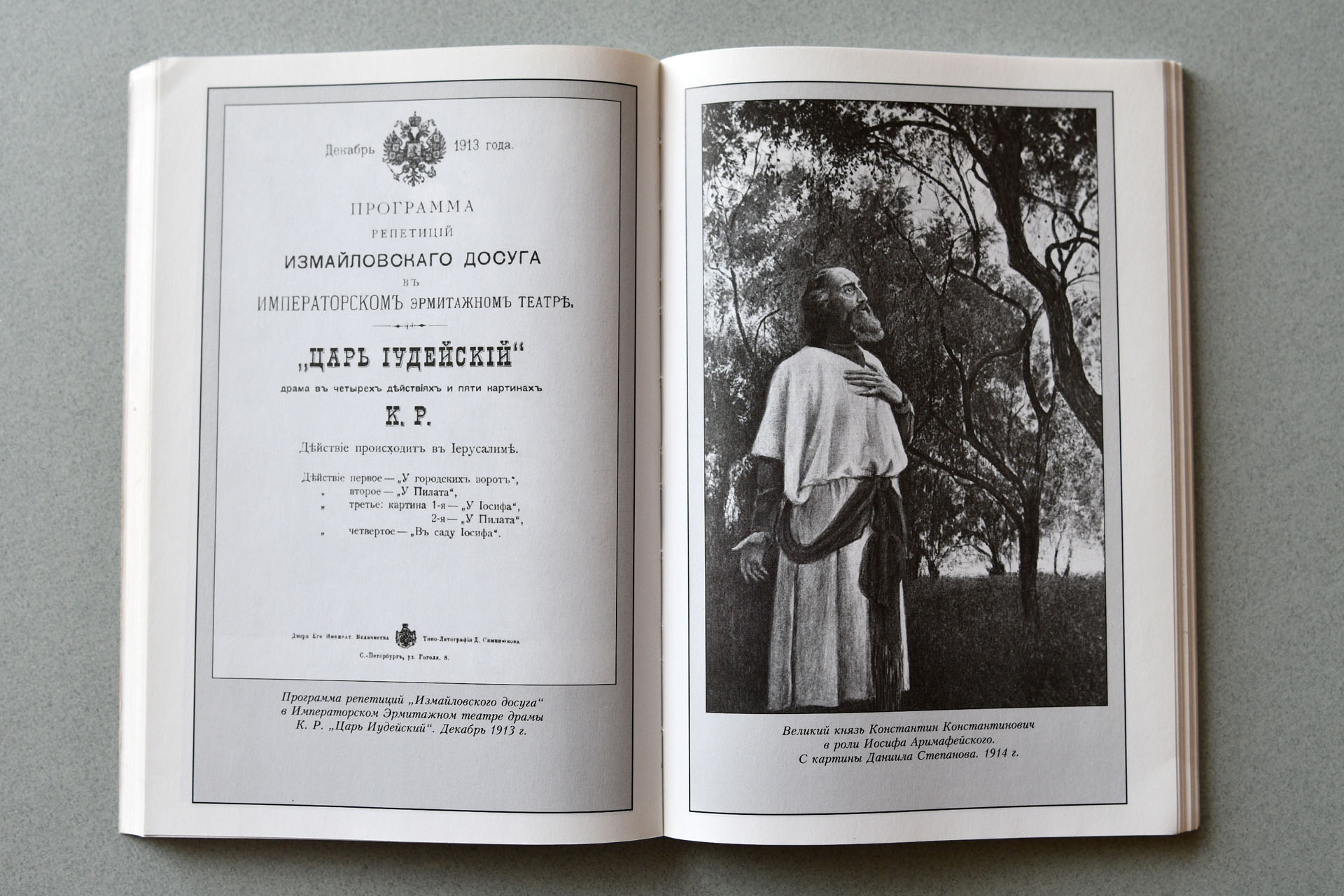

В декабре 1883 года назначен командиром роты Его Величества лейб-гвардии Измайловского полка. Семь с половиной лет в Измайловском полку великий князь считал счастливыми годами своей жизни. Высокообразованный человек, он, несомненно, оказывал благотворное влияние на окружение.

В полку по его замыслу и инициативе организовывались литературно-музыкальные вечера и утренники – так называемые «Измайловские досуги». Их идея состояла в том, чтобы «воспитать полковую молодежь», передать ей лучшие традиции старших. Это нашло отражение в стихотворении К. Р., написанном 2 ноября 1909 года, – «На 25-летие Измайловского досуга»:

«Вам завещаем мы наше служенье:

Старым пора на покой,

Юное, полное сил поколенье

Пусть нас заменит собой».

В «Измайловских досугах» участвовали не только офицеры полка, но и известные поэты, и писатели, среди них И. А. Гончаров, Я. П. Полонский, А. Н. Майков.

В отличие от лирики Константина Константиновича, его воинские сонеты и песни – это совершенно другой мир. В нем есть место прозаизмам, будничным сюжетам, описательности. Эта простота органична для военной поэзии К. Р., она всегда существовала в его творчестве параллельно с изысканностью лирики. Некоторые из военных стихов К. Р. вошли в историю русской поэзии. И прежде всего – стихотворение «Уволен». Главный сюжет стихотворения – возвращение отслужившего свой срок солдата домой, где не осталось никого из его семьи. Стихотворение «Уволен» стало своего рода «бродячим сюжетом». Вариант его встречается в народной песне, оно же использовано М. Исаковским в стихотворении «Враги сожгли родную хату…» и К. Симоновым в стихотворении «Старая солдатская».

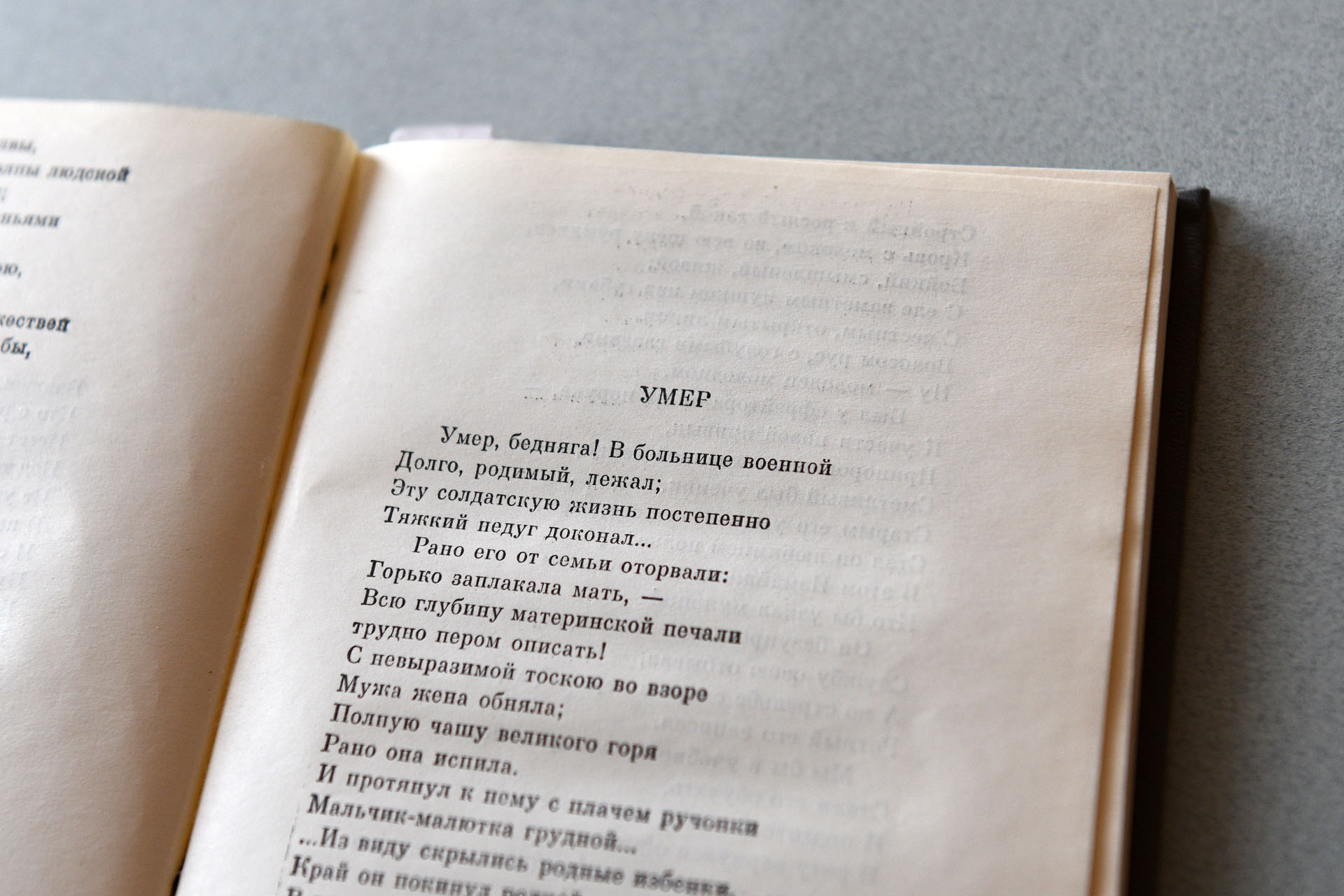

Еще более популярным среди военной лирики К. Р. – стихотворение «Умер», чаще его называют «Умер бедняга…» или же по его первой строке: «Умер бедняга в больнице военной». Оно перепечатывалось во множестве различных сборников, причем иллюстрация к нему, как наиболее распространенному сюжету, выносилась обычно на обложку. Данное стихотворение стало вскоре народной песней. Песня в исполнении Надежды Плевицкой на музыку Якова Пригожего, записанная на граммофоне и разошедшаяся в виде грампластинки, была популярной среди солдат Первой мировой войны.

Константин Константинович отдавал свое время исполнению обязанностей ротного командира, занятиям поэзией, но судьбой ему было определено ещё одно ответственное поручение.

Еще в конце 1887 года великому князю Константину Константиновичу было присвоено звание почетного члена Императорской академии наук. А 3 мая 1889 года вышел Высочайший указ Правительствующему сенату: «Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Константиновичу Всемилостивейше повелеваем быть президентом Императорской Академии Наук».

Став президентом Академии наук, Константин Константинович получает большие возможности заняться решением проблем, связанных с наследием Пушкина. В 1891 году он предпринял акцию по передаче в распоряжение Академии всех данных Остафьевского архива князей Вяземских, ценнейшего источника изучения русской литературы начала XIX века, и в частности – творчества Пушкина.

6 июня 1899 года, в день столетнего юбилея Пушкина, состоялось публичное собрание Академии наук в Санкт-Петербургской консерватории. Собрание открылось чтением императорского указа Правительствующему сенату от 20 апреля 1899 года.

С докладами на юбилейном пушкинском торжестве выступили академики А. Н. Веселовский и А. Ф. Кони. Собрание завершилось исполнением кантаты (торжественная хоровая песня) в честь Пушкина, написанной А. К. Глазуновым на слова, которые вышли из-под пера Константина Романова.

Деятельно участвовал президент в устройстве юбилейной Пушкинской выставки в Академии наук. От него поступили на выставку автографы стихотворений великого поэта: «Анчар», «Поэту», «Он между нами жил…», знаменитый альбом литератора Юрия Никитича Бартенева с записями стихотворений Пушкина («Мадонна»), П. А. Вяземского, Н. М. Языкова, В. Ф. Одоевского, Ф. Н. Глинки и многих других современников Пушкина и экземпляр романа «Евгений Онегин» с авторской правкой. Кроме того, Константин Константинович передал на выставку перстень Пушкина с изумрудом, который вручила ему на вечное хранение дочь В. И. Даля.

Во время президентства великого князя Константина Константиновича его стараниями было обеспечено надежное финансирование Академии. Это дало возможность расширить многие направления её работы. Деятельное участие руководителя Академии позволило осуществить ряд научных экспедиций. Шпицбергенскую экспедицию по градусному измерению, продолжавшуюся шестнадцать месяцев, современники называли едва ли не самой крупной экспедицией подобного рода в XIX столетии. Русская полярная экспедиция во главе с талантливым исследователем Арктики Э. В. Толлем выполнила комплекс гидрографических, физико-географических и геологических исследований на островах Северного Ледовитого океана (в этой экспедиции участвовал молодой лейтенант флота А. В. Колчак).

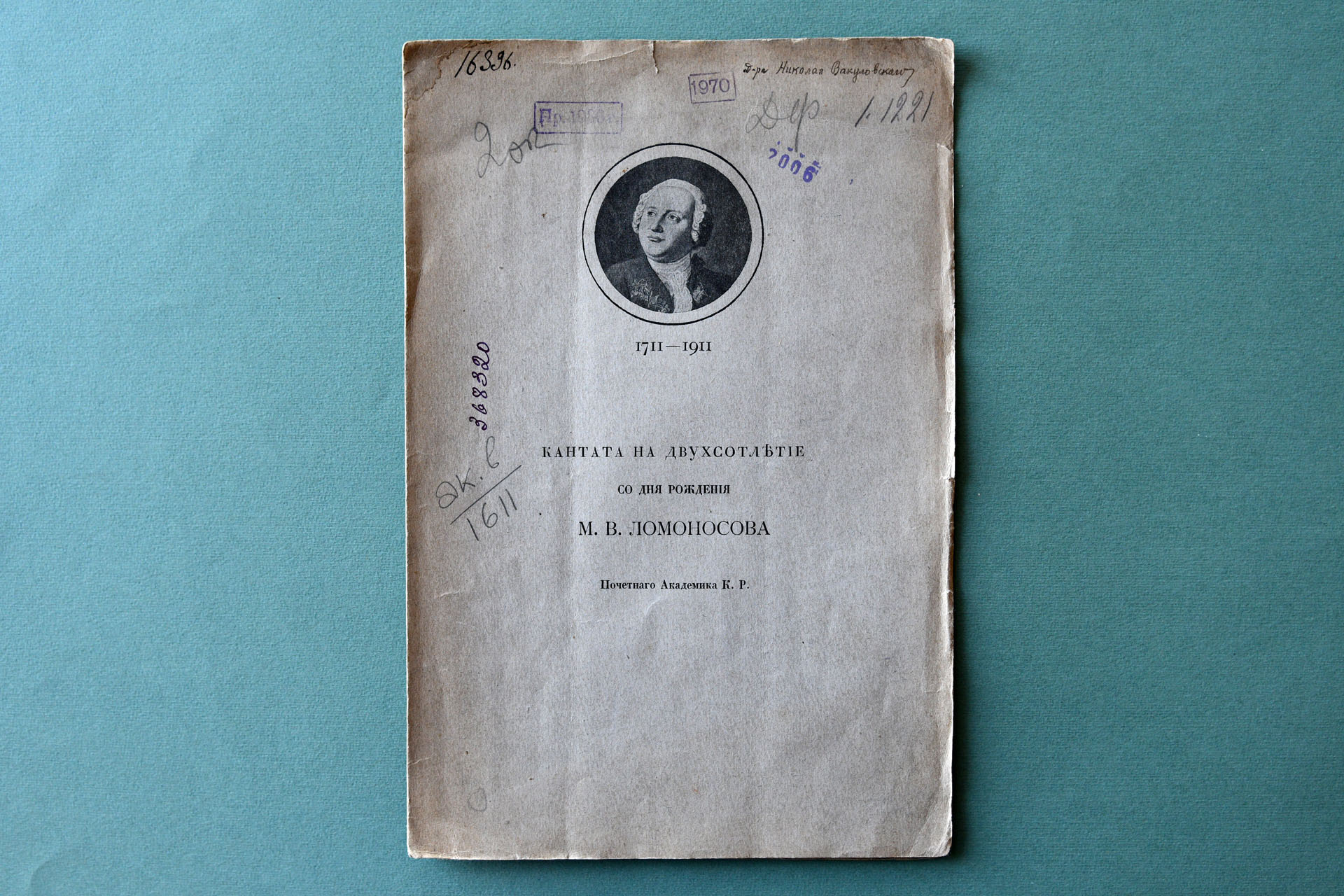

К двухсотлетнему юбилею М. В. Ломоносова по инициативе Константина Романова началась научно-исследовательская работа по созданию Ломоносовского института. Также по его инициативе началось переоборудование и модернизация старейшей в стране типографии Академии наук.

Финансовая поддержка позволила укрепить положение академических лабораторий, расширить деятельность обсерваторий. На основе старейшего русского естественнонаучного музея – Кунсткамеры были созданы четыре новых музея: Зоологический, Биологический, Минералогический и Музей антропологии и этнографии.

В Константинополе при участии Константина Константиновича был учрежден Археологический институт. Его директором был назначен академик Ф. И. Успенский.

В феврале 1903 года графиня А. А. Толстая, двоюродная тетка великого писателя, передала в библиотеку Императорской Академии наук бесценные раритеты, в том числе рукописи Л. Толстого. В приложенном к пакету письме стояла надпись: «Прошу Президента Императорской Академии Наук распечатать после моей смерти».

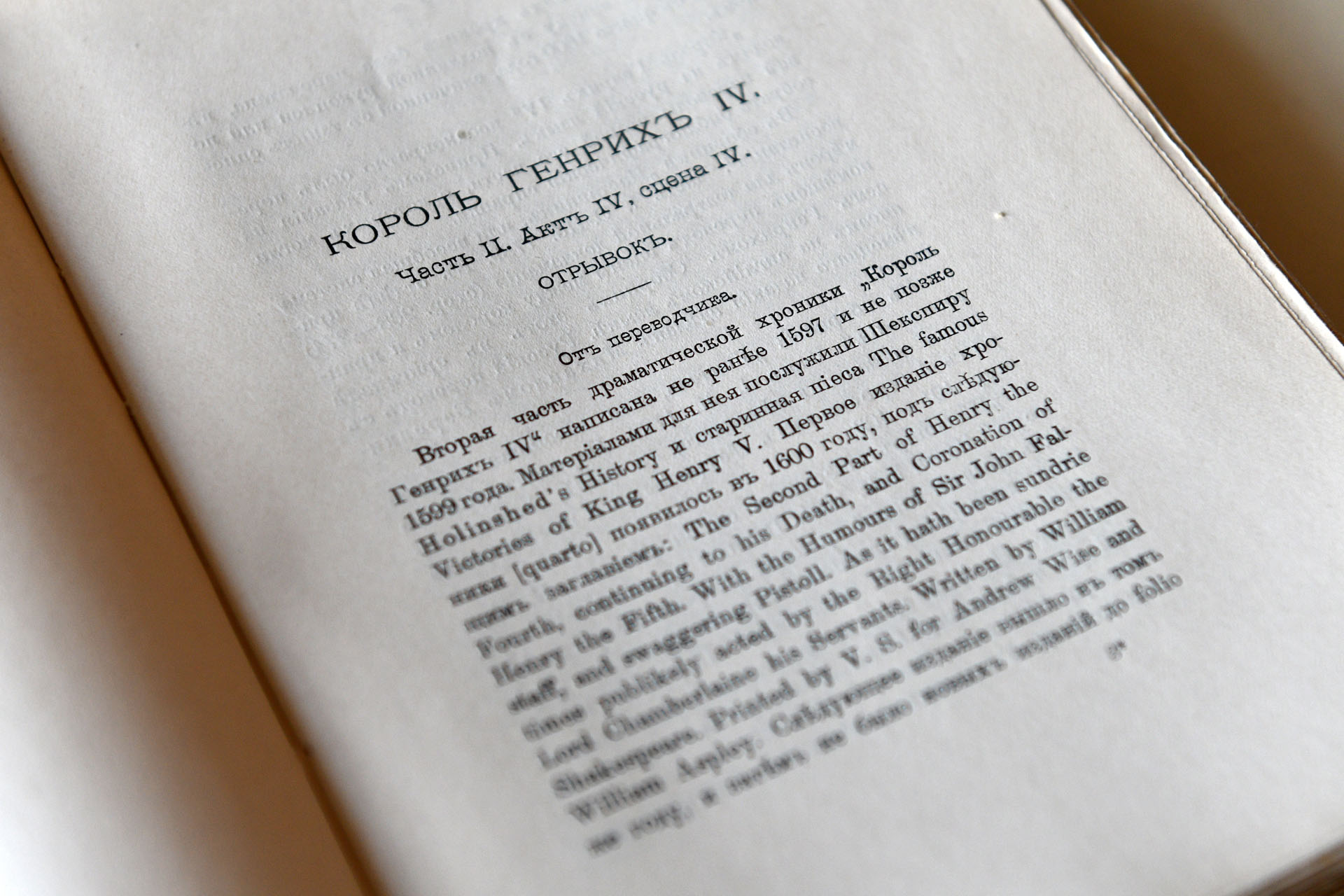

Перу К.Р. принадлежат различные переводы зарубежной классики литературы. С 1892 года Константин Романов работал почти исключительно над переводом сцены из В. Шекспира.

Переводчик ограничился одной сценой (часть П, акт IV, сцена IV) драмы «Король Генрих IV». Во вступлении от переводчика К. Р. отмечал: «Близость к подлиннику нами по возможности соблюдена; но там, где буквальная точность шла бы в ущерб поэтической красоте и свойствам нашего языка, мы не считали себя вправе переводить слово в слово. Вообще мы стремились передать не столько слова, сколько смысл, и дух, и настроение подлинника».

Перевод шекспировского «Короля Генриха IV», снабженный обстоятельным предисловием, был напечатан в мартовском номере журнала «Русское обозрение» за 1894 год.

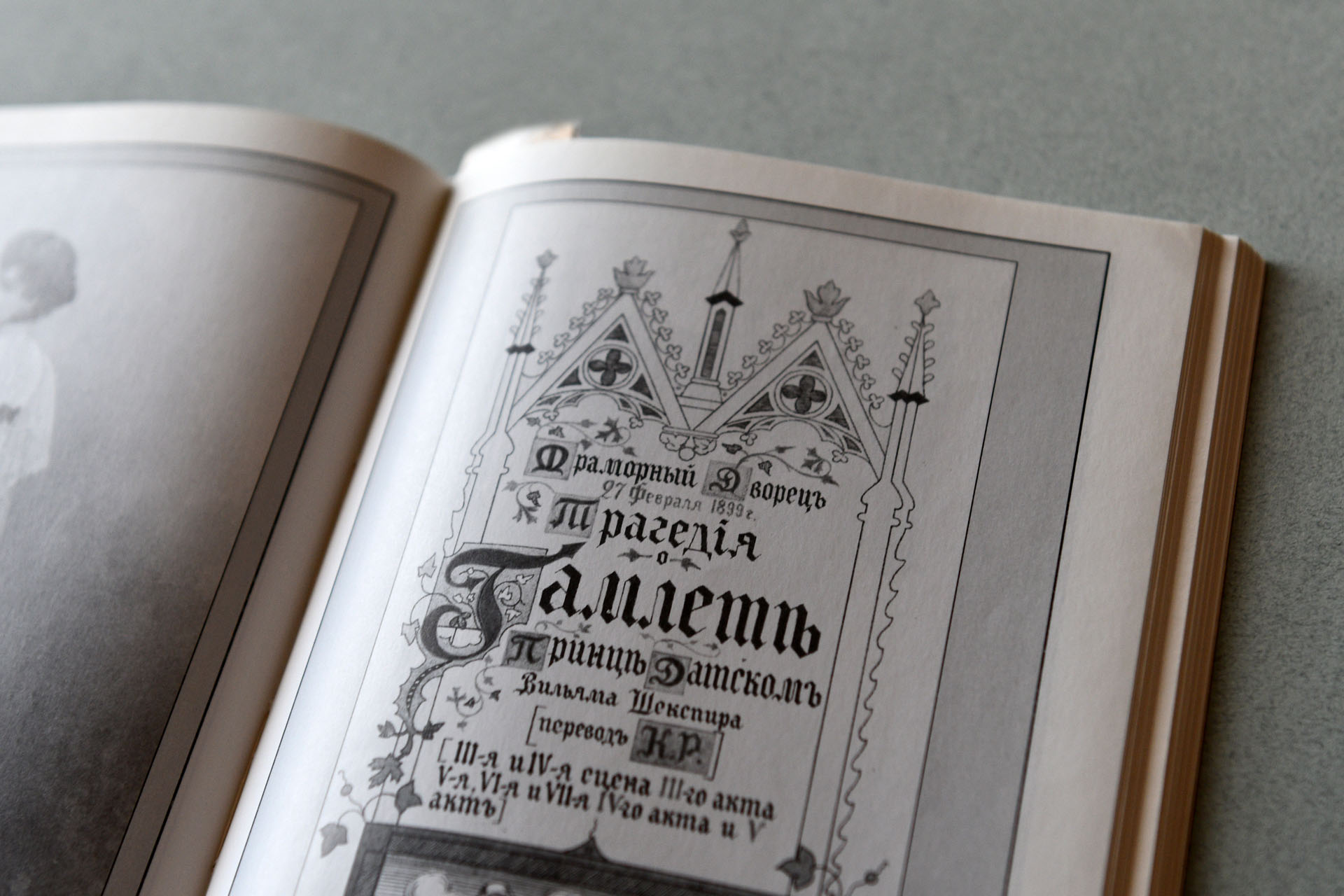

Следующим переводом, который стал главным литературным трудом К. Р. последних лет, стал «Трагедии о Гамлете, принце Датском» В. Шекспира. Константин Романович отдал этому переводу десять лет – с 1889 по 1898 год. Хотя первое издание «Гамлета» вышло лишь три года спустя – в 1901 году.

К. Р. еще долго занимался комментарием к переводу трагедии, тщательно изучал «историю возникновения текста «Гамлета», очень темную и сложную», как он писал 27 марта 1898 года Н. Майкову. Текст «Гамлета» ставил перед Константином Константиновичем множество вопросов. В мельчайших подробностях он изучал эпоху Гамлета; его интересовало всё, вплоть до костюмов и аксессуаров декораций.

Большая исследовательская работа вылилась в фундаментальное двухтомное приложение к переводу «Гамлета» – единственное своём роде в русском шекспироведении. Это поистине титанический труд. Построенные по принципу реального (построчного) комментария, примечания к трагедии охватывают огромный материал, касающийся различных сторон шекспироведения и связанный с рядом наук – филологией, историей, психиатрией, астрономией, ботаникой.

«Трагедия о Гамлете, принце Датском» в переводе К. Р. была впервые поставлена 17 января 1897 года в «Измайловских досугах», в зале офицерского собрания Измайловского полка, находившемся в доме на углу 1‑й роты (ныне 1‑я Красноармейская ул.) и Измайловского проспекта. Роль Гамлета исполнял автор перевода. Его исполнительское мастерство, как и литературное совершенство перевода, было высоко оценено зрителями. Газеты писали об умном и в высшей степени последовательном исполнении роли Гамлета великим князем.

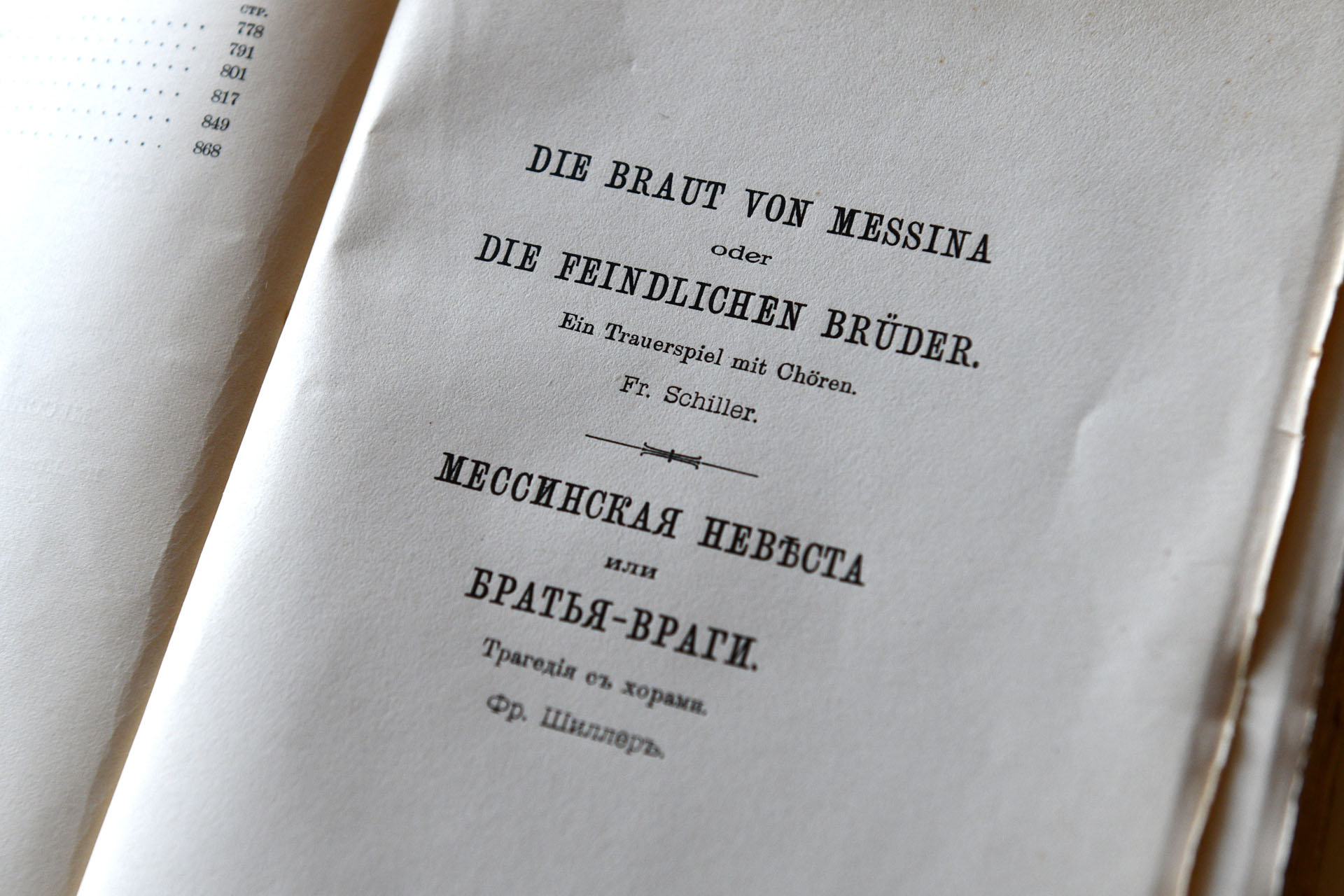

Также много лет (с 1881 по 1912 год) он занимался переводом драмы Ф. Шиллера «Мессинская невеста». В послесловии к переводу автор писал: «…по красоте языка, по неподражаемой поэзии ее стихов и по изумительной прелести особенно лирических мест в речах хора, «Мессинская невеста» превосходит все созданное Шиллером».

Также важно отметить, перевод драмы автор посвятил своей матери.

«Мессинская невеста» впервые на русском языке в переводе К. Р. была поставлена опять же в «Измайловских досугах».

На премьере присутствовал император, вся семья Константина Константиновича, великие князья Дмитрий Павлович и Сергей Михайлович. В числе зрителей были А. Ф. Кони, Н. А. Котляревский, В. И. Немирович-Данченко, К. С. Станиславский и другие именитые зрители.

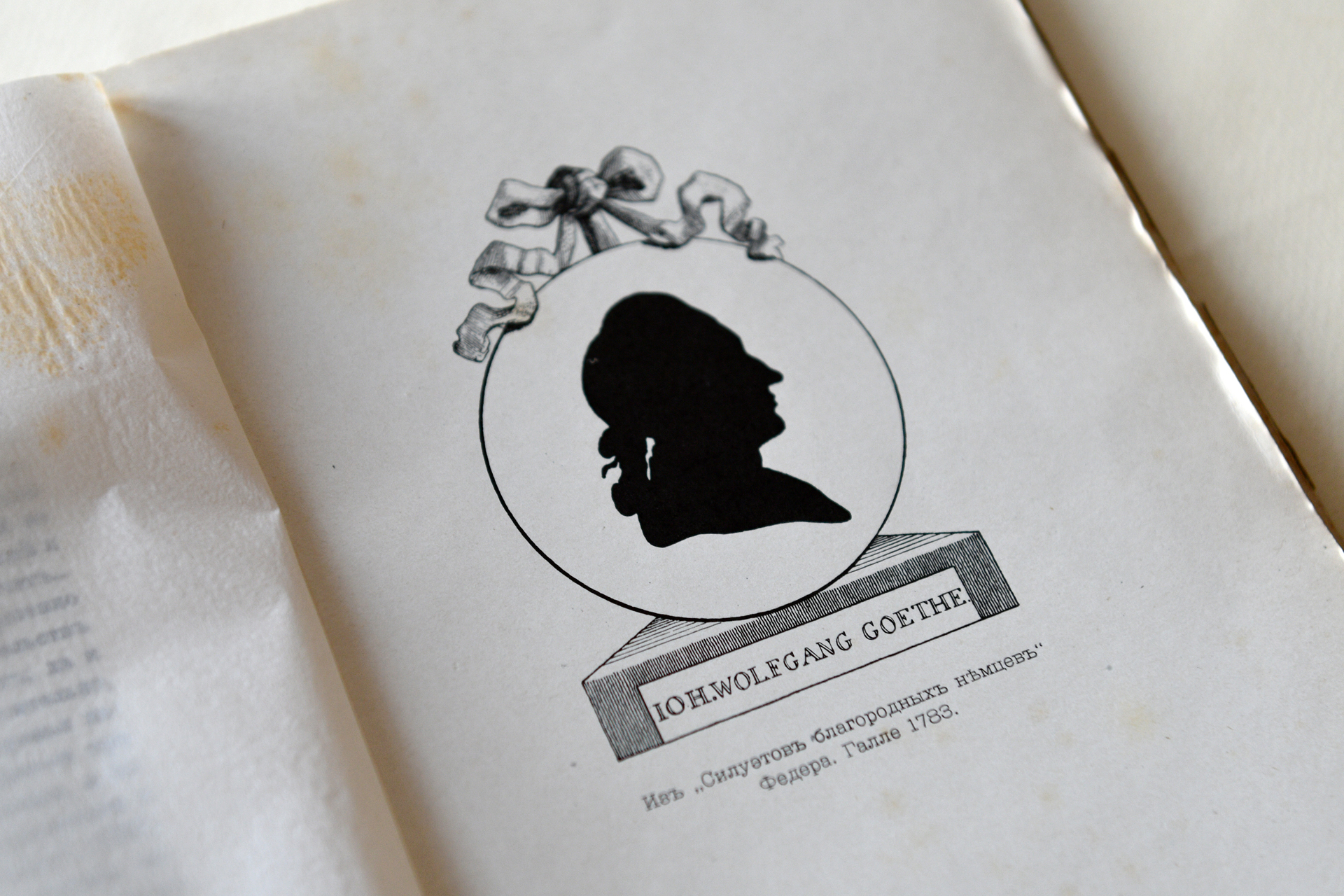

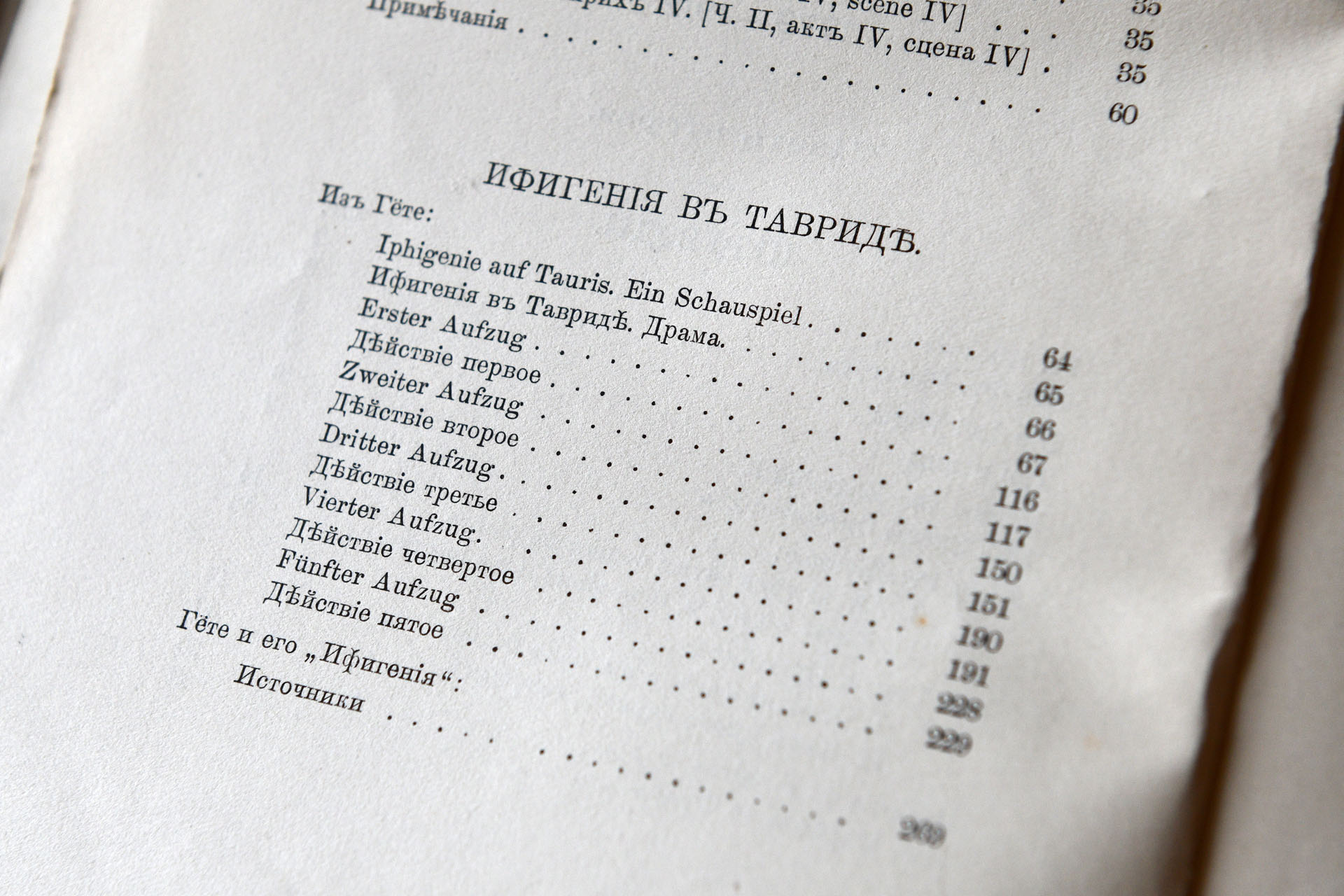

В 1910 году К. Р. закончил перевод «Ифигении в Тавриде» Гёте. Драма сопровождалась обширным, почти в 200 страниц, очерком «Гёте и его “Ифигения”» опять же, как и остальные его работы в этом направлении, это стало основательным исследованием о Гёте и его творчестве.

Вскоре К. Р. начинает работу над своим последним – оригинальным драматическим произведением – пьесой «Царь Иудейский».

Действие в «Царе Иудейском» происходит в последние дни земной жизни Христа. Сам Христос в пьесе отсутствует, но именно он и его учение составляют содержание пьесы и определяют смысл поступков всех действующих лиц – и Иосифа Аримафейского, и Никодима, и Прокулы.

Как и переводные пьесы К. Р., «Царь Иудейский» был снабжен обширным комментарием с историческими справками о действующих лицах. Главное внимание автор уделил Понтию Пилату. Рассказывая историю его рода, царствования в Иудее, К. Р., между прочим, объясняет долголетнее правление Пилата в этой стране (десять лет он был там прокуратором), ссылаясь на правившего тогда римского императора Тиберия. Сведения о Тиверии Константин Романов почерпнул в книге Иосифа Флавия «Иудейские древности».

Осенью 1913 года с пьесой познакомился композитор А. К. Глазунов и написал к ней музыку.

Поскольку Константин Константинович был из рода Романовых, в советское время не очень жаловали его произведения, но это было упущением. Константин Константинович, как К.Р., оставил после себя большой пласт не только литературы, но и истории – множество стихов, сонетов, гекзаметров, выполнения переводов различных пьес и драм с историческим обзором и многое другое. К счастью это сохранилось.

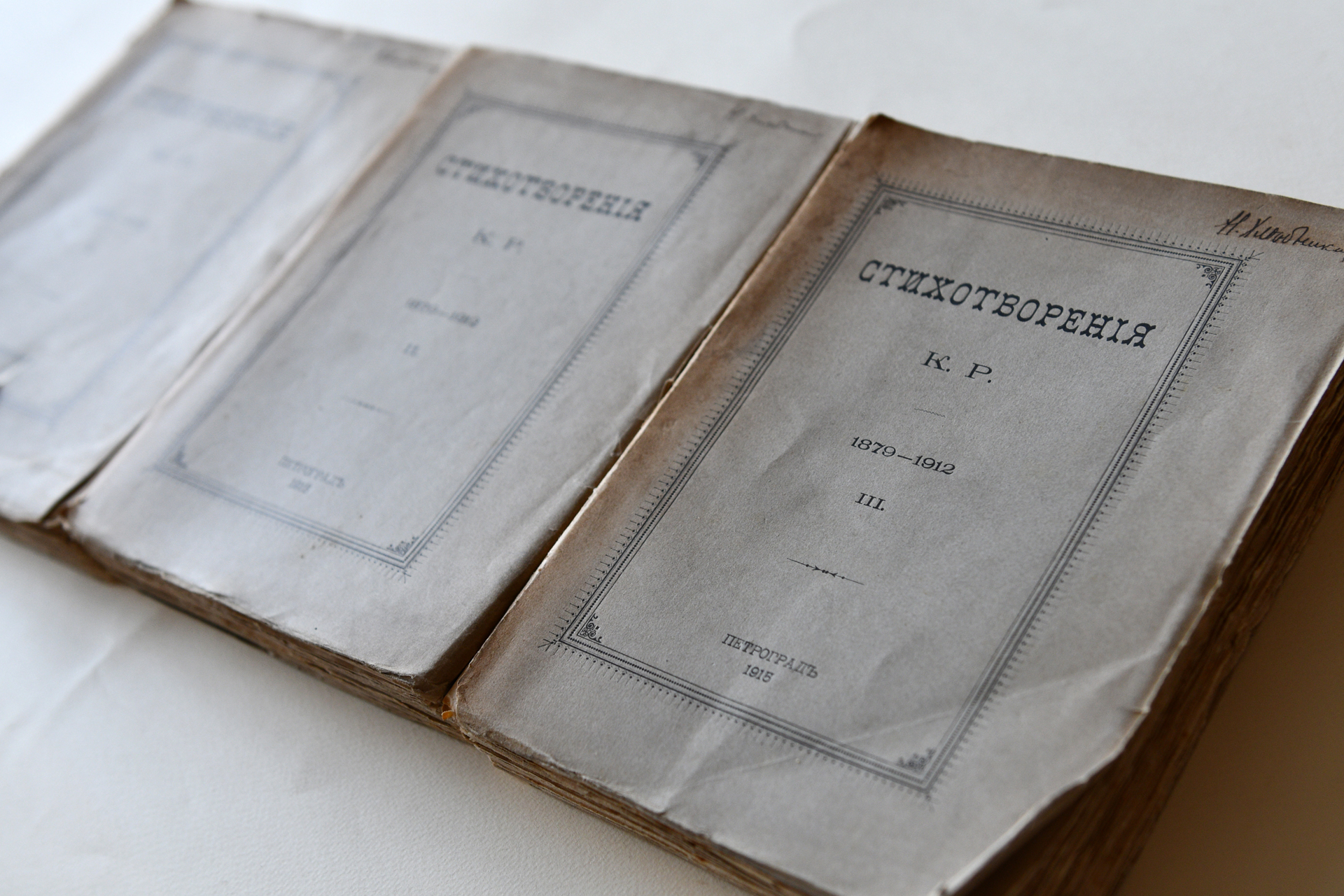

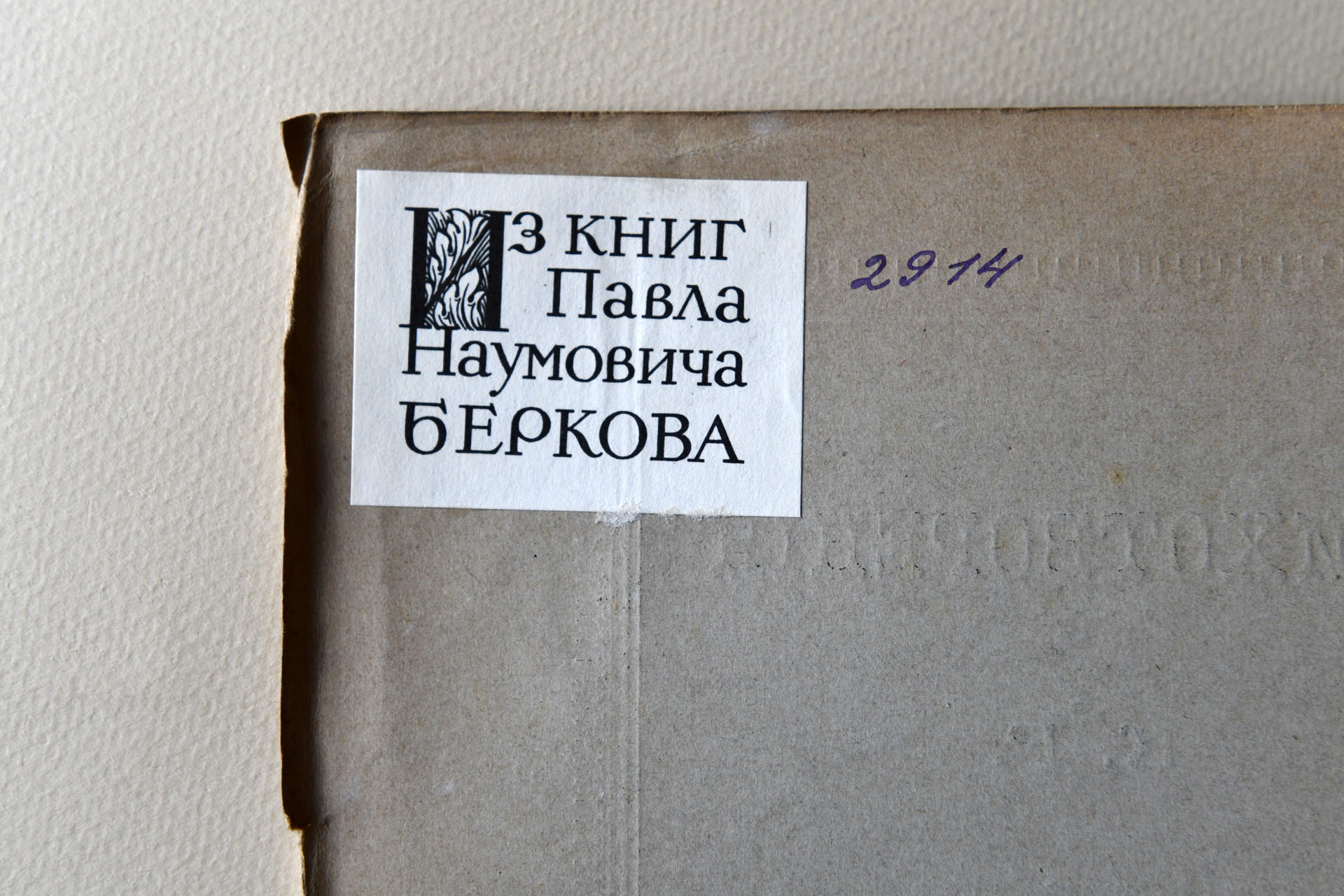

В Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа НАН Беларуси находятся 3 тома «Стихотворений К.Р за 1879–1912», у которых имеются экслибрисы доказывающие, что они взяты из коллекции книг Павла Наумовича Беркова. Также важной особенностью является то, что эти 3 тома подписаны неким Н. Хлю(?)бниковым.

А в первом томе размещен экслибрис книжного магазина В.Л. Лебедева. Причём 1‑й том был выпущен 1913 года, а 2‑й и 3‑й уже в 1915 году, и являются по сути одной книжкой, разделённой на две, т.к. второй том заканчивается на 451 стр., а третий том начинается на 457 стр.

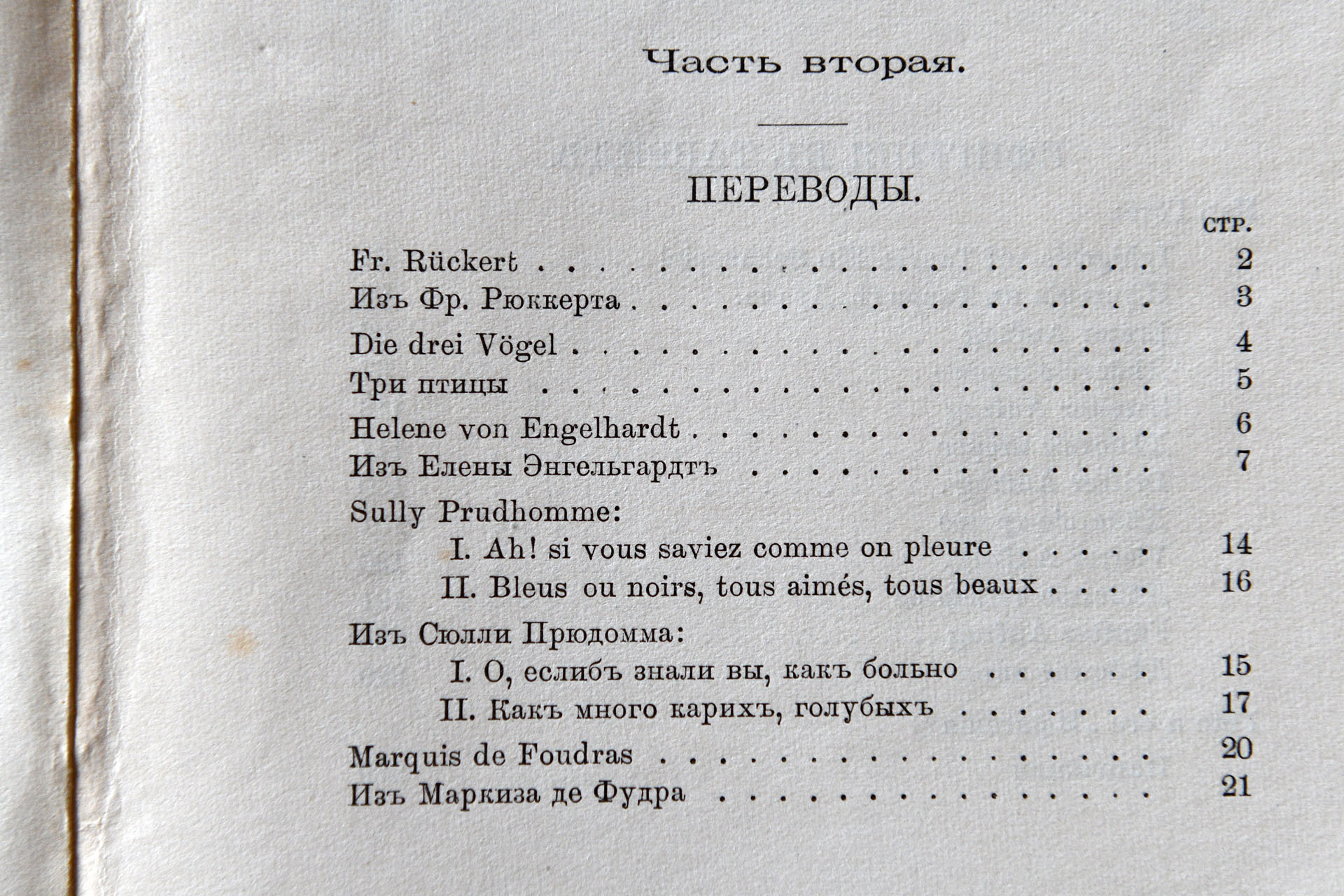

В данных сборниках, представлены стихи 1879–1912 гг., из сборников «У берегов», «Мечты и думы», «Времена года», «На чужбине», «Солдатские сонеты», «В строю» и его гекзаметры. Также нельзя не упомянуть его переводы с историческими разборами, которые нашли своё место во 2‑м и 3‑м томах сборника. В них представлены драма Гёте «Ифигения в Тавриде», шекспировский Король Генрих IV, трагедия Шиллера «Мессинская невеста», а также мелкие переводы различный немецкий стихов.

Но и тут есть один из них, который выделяется – он был переведён с греческого языка.

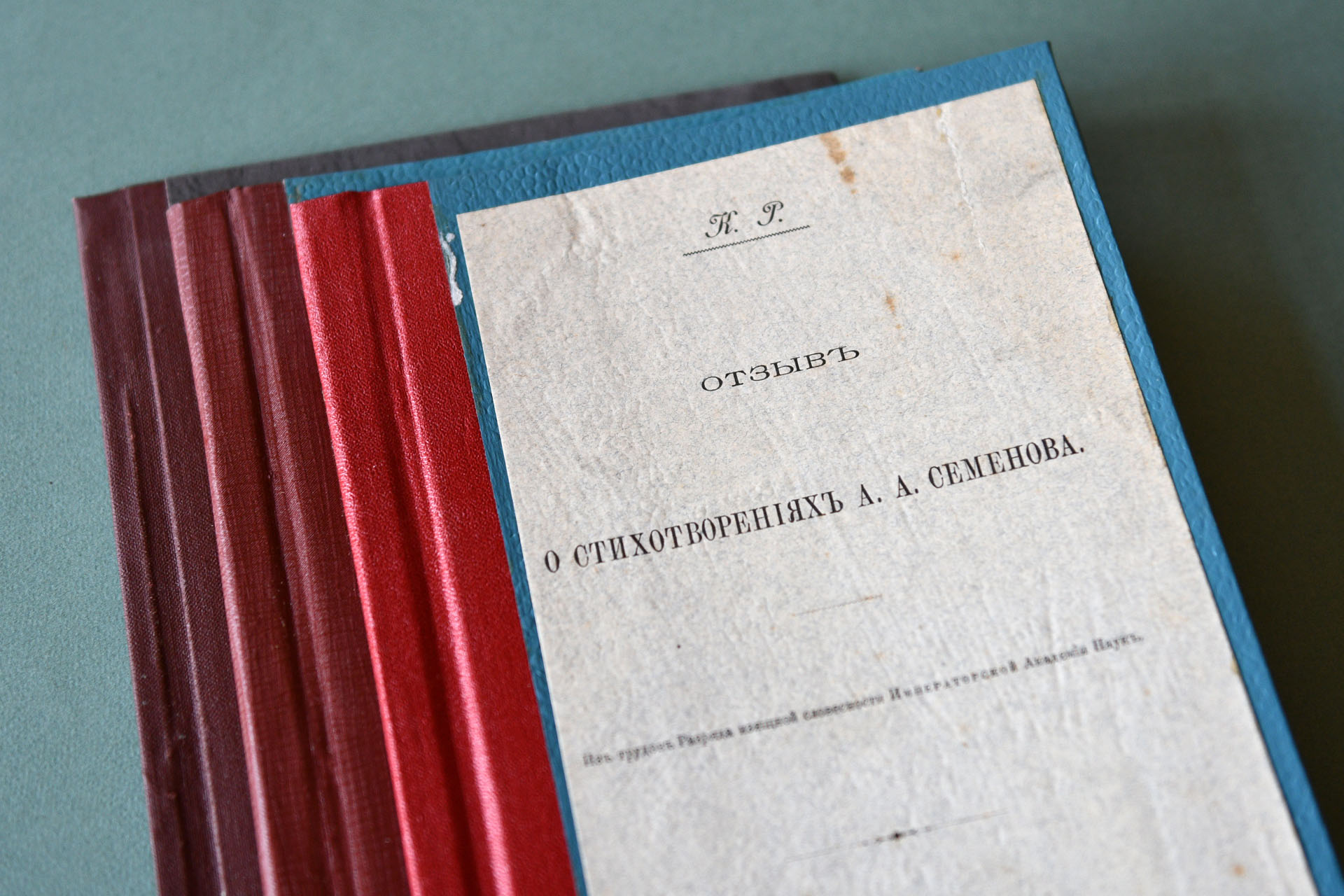

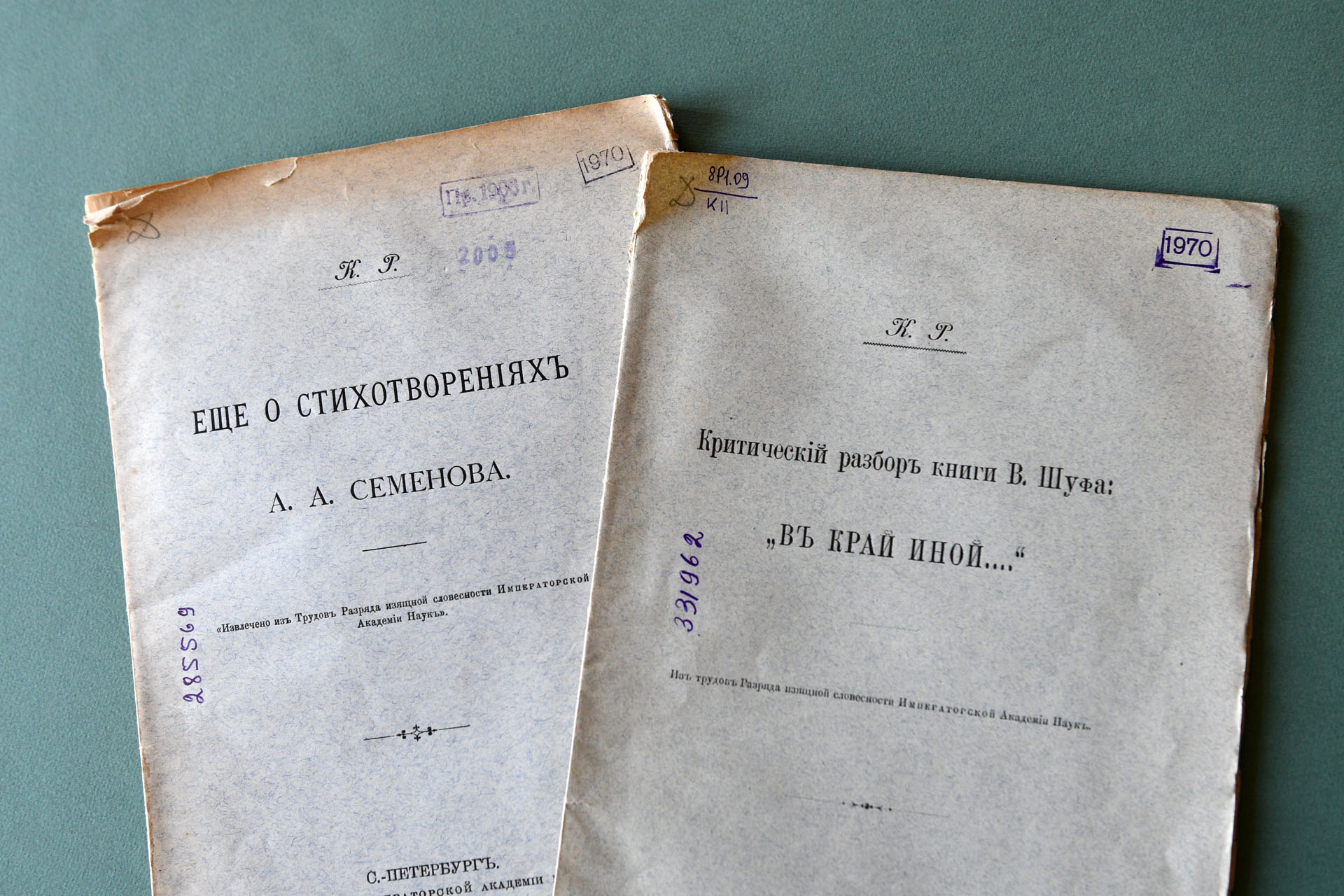

В библиотеке также представлены его критические отзывы на произведения других авторов, ведь Константин Константинович писал данные отзывы для отбора на присуждение Пушкинской премии. Данные отзывы были взяты «Из трудов Разряда изящной словесности Императорской Академии наук»

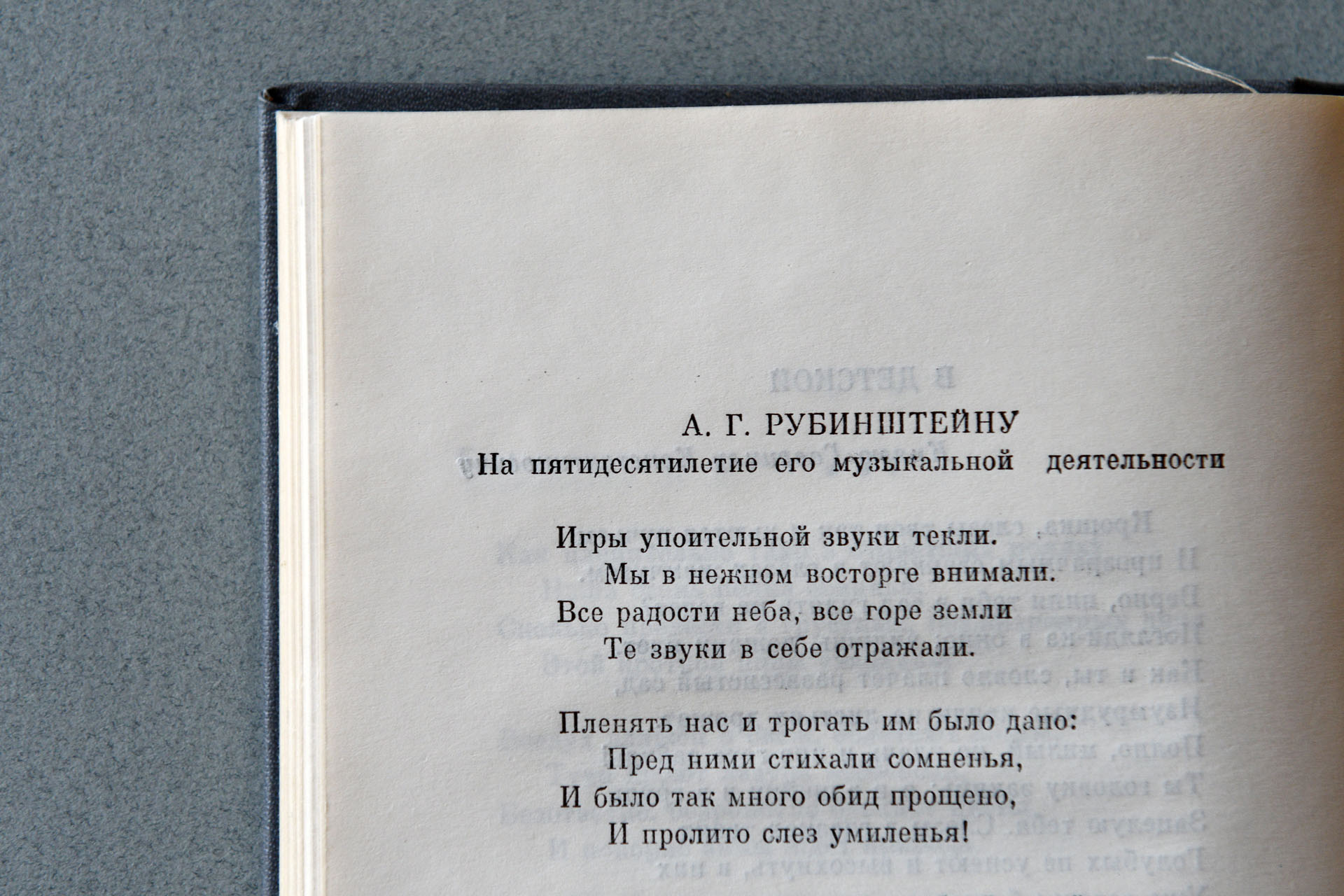

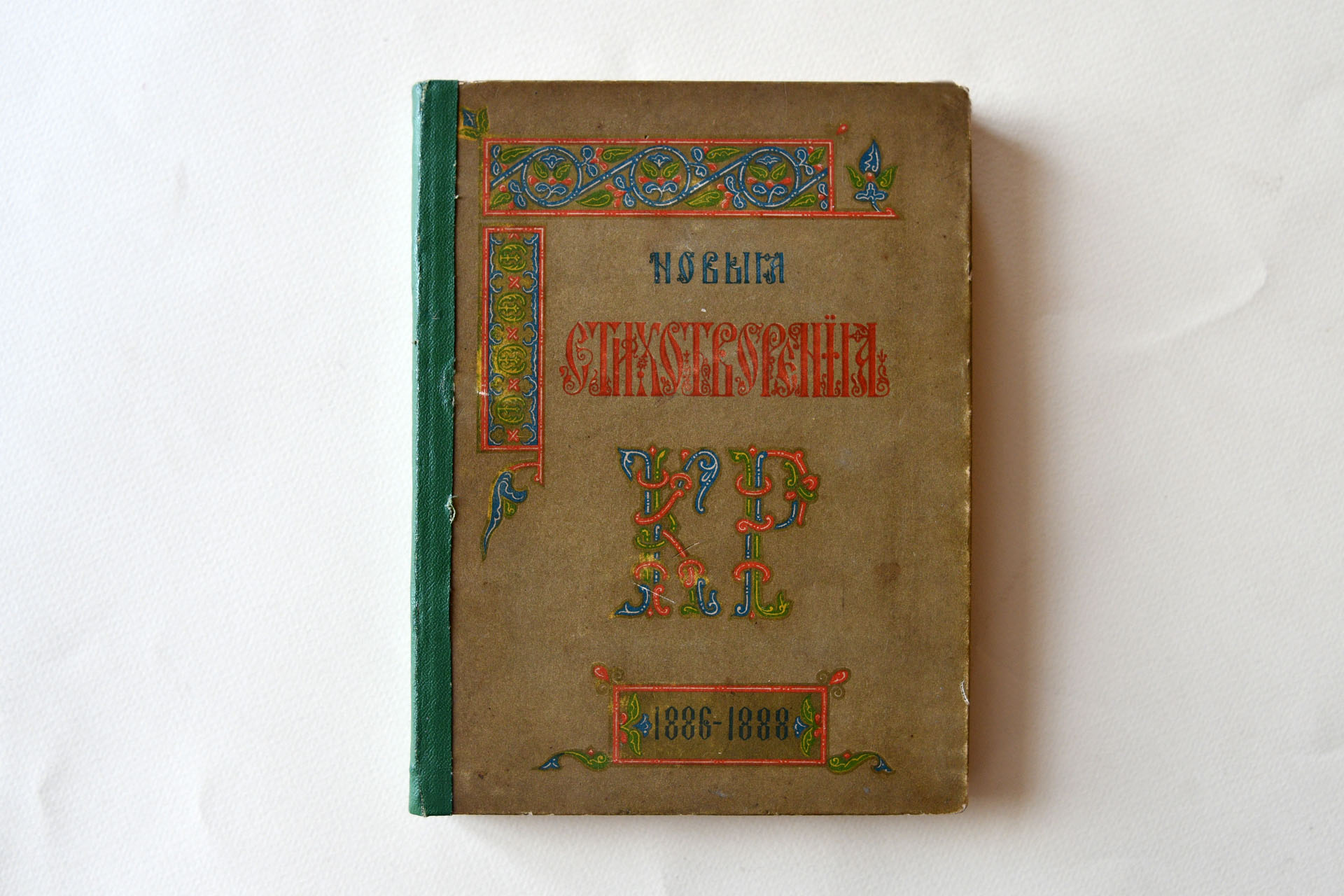

А также в фондах библиотеки хранится сборник «Новыя стихотворения», посвящённый его стихам за 1886–1888 гг.

В сборник вошли стихотворения, которые были специально «Написаны к состязанию “Измайловский досугов”». Также стихи А.Н. Майкову «в ответ на его письмо с новыми стихотворениями», А.А. Фету и Я.П. Полонскому «на 50-ти-летний юбилей его писательской деятельности» и другим.

Ещё одним интересным экземпляром, который притягивает к себе внимание, является «Кантата на двухсотлетие со дня рождения М.В. Ломоносова». Издана она была в Санкт-Петербурге типографией Императорской Академии Наук в 1911 году. Отличительной особенностью этого издания является то, что оно находилась у доктора Николая Николаевича Вакуловского. Об этом свидетельствует надпись на титульном листе кантаты.

Узнать больше о жизни и творчестве Константина Константиновича Романова можно из его сборников, его разборов стихотворений. Литература представлена в электронном каталоге ЦНБ НАН Беларуси.