Материалы, составляющие архивный фонд М. Лужанина, передавались самим фондообразователем на протяжении почти двадцатилетнего периода: с февраля 1980 по октябрь 1999 г.

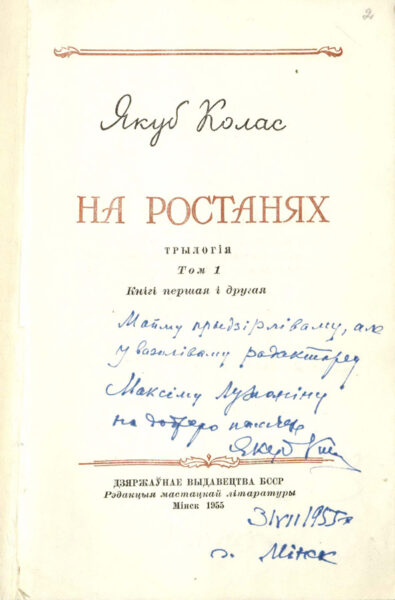

Последнее пополнение фонда произошло уже после смерти писателя, в январе 2008 г.: его наследниками была передана заключительная часть архива, включавшая рукописные документы и книги с дарственными надписями.

После научно-технической обработки личный архив М. Лужанина включает 2 577 единиц хранения за период 1823–2001 гг. (без учета последнего поступления).

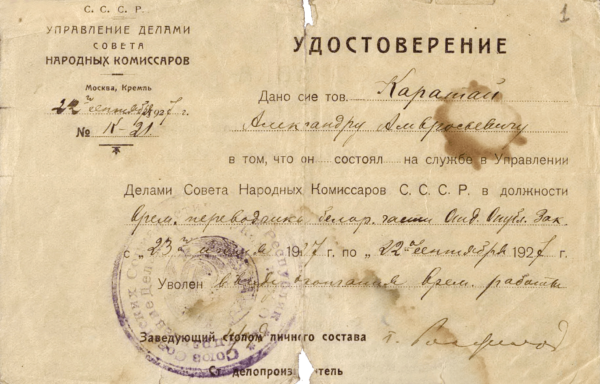

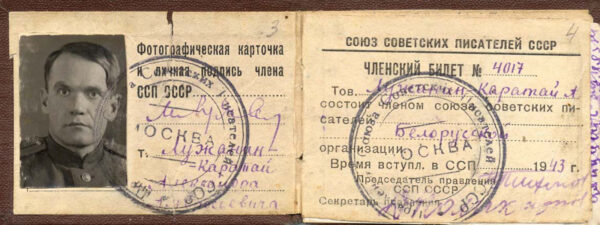

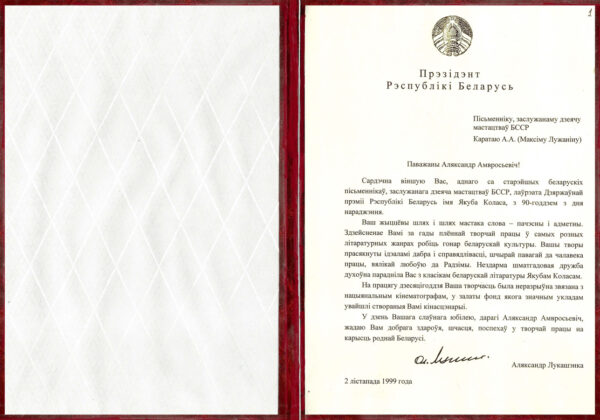

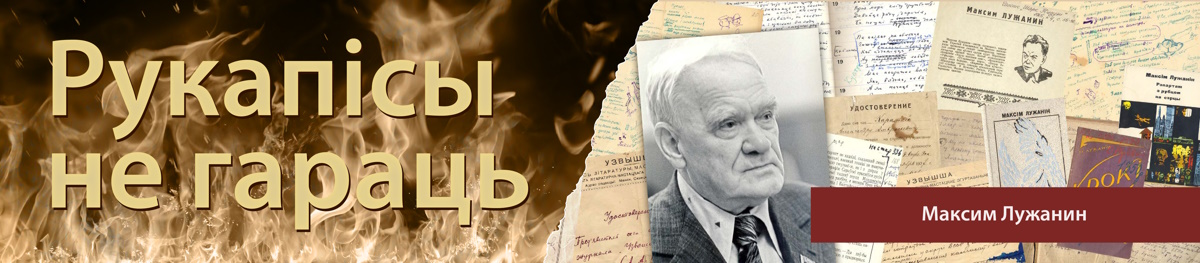

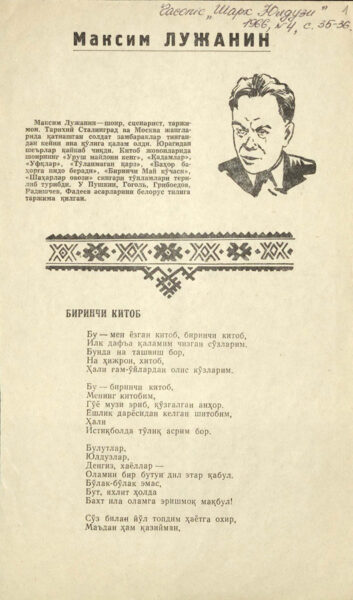

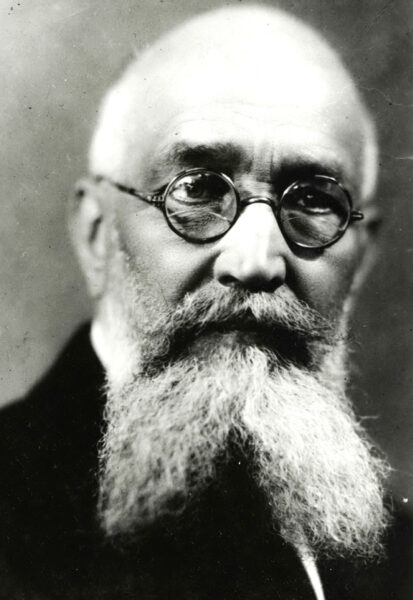

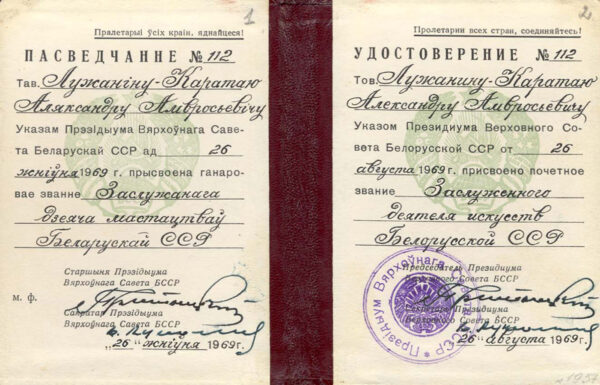

Максим Лужанин (Александр Амвросьевич Каратай; 1909–2001) – известный белорусский поэт, прозаик, переводчик, кинодраматург, общественный и культурный деятель, член Союза писателей Беларуси (с 1943), заслуженный деятель искусств Беларуси (1969), заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики (1975), лауреат литературной премии им. Якуба Коласа (1965).

Краткая биография

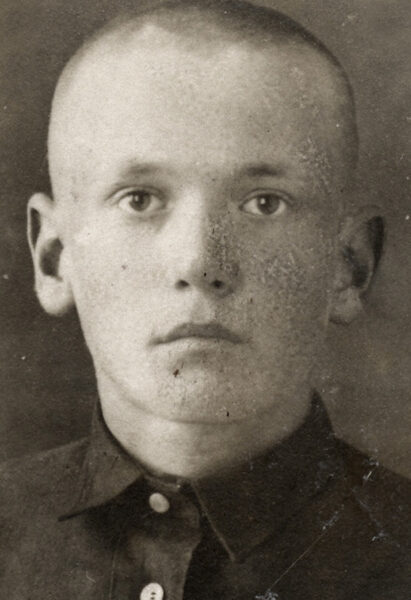

Родился 2 ноября (20 октября по старому стилю) 1909 г. в д. Прусы Слуцкого уезда Минской губернии (в настоящее время – Солигорский район Минской области) в крестьянской семье.

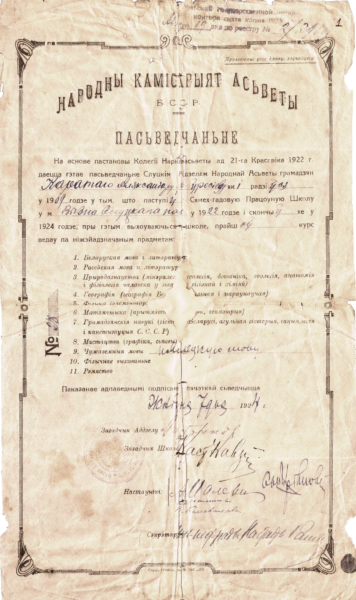

Первоначальное образование получил в 7‑летней школе местечка Вызна (в настоящее время – Красная Слобода).

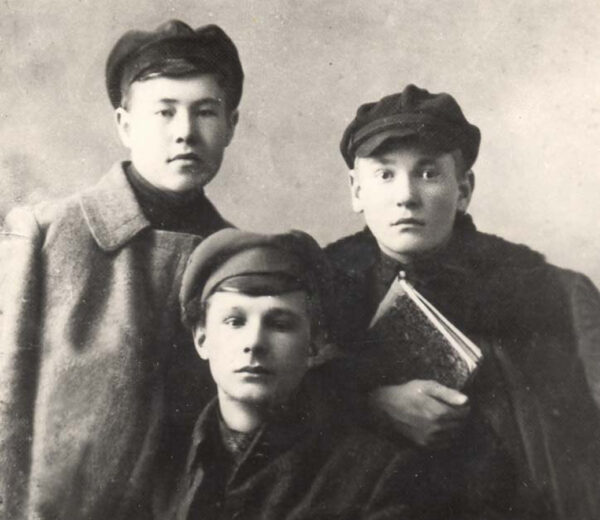

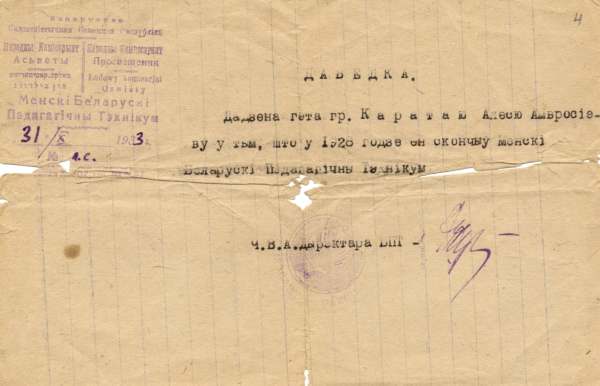

Затем продолжил учебу в Минске, поступив в Белорусский педагогический техникум (1924–1928). Это учебное заведение являлось своеобразной кузницей молодых белорусских литературных кадров. Вместе с Лужаниным там овладевали необходимыми знаниями многие в будущем известные писатели.

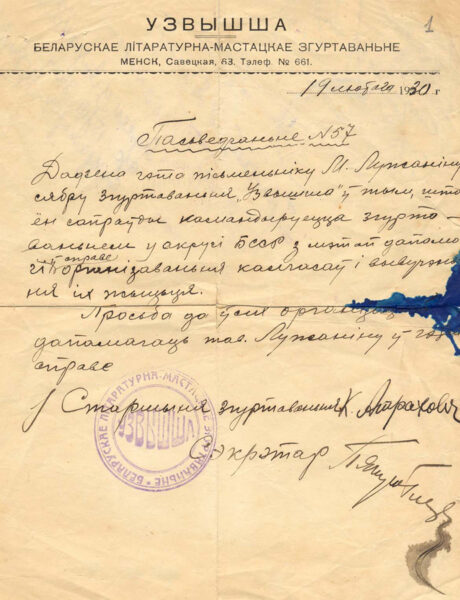

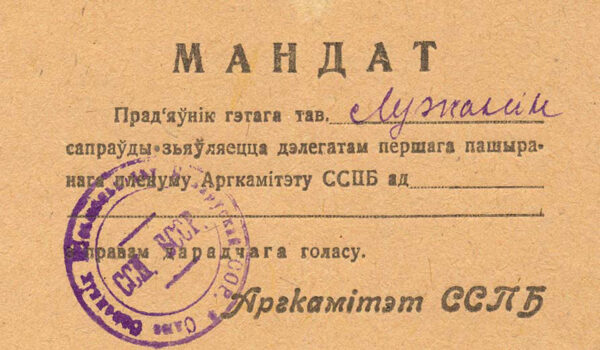

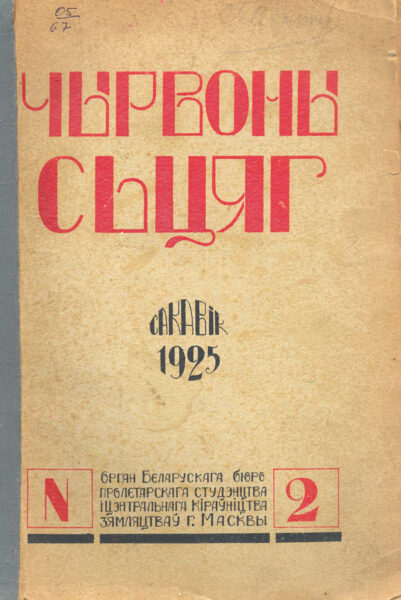

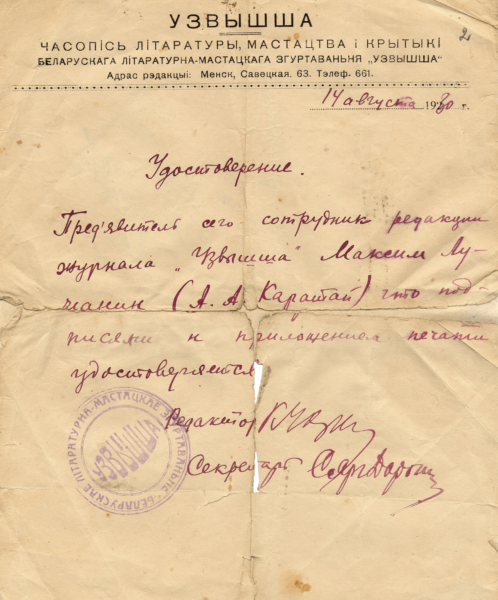

Там же Алесь Каратай в 1925 г. вступил в ряды литературного объединения «Маладняк», затем стал членом нового объединения белорусских литераторов «Узвышша», созданного по инициативе А. Бабареко, З. Бядули, В. Дубовки, К. Крапивы, Я. Пущи, К. Чорного.

В 1928–1930 гг. М. Лужанин учился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета БГУ. На протяжении 1930–1931 гг. работал секретарем в редакции журнала «Узвышша», редактором на Белорусском радио (1931–1933).

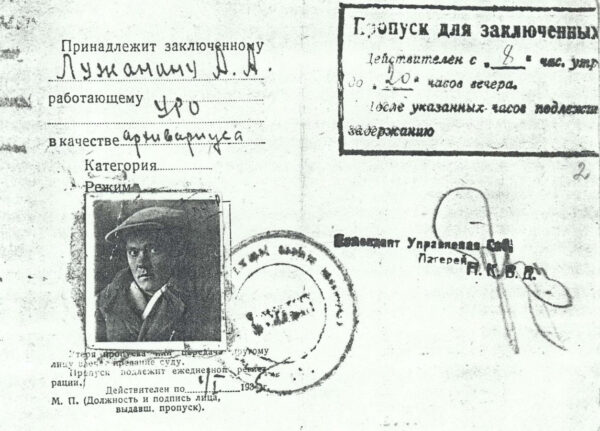

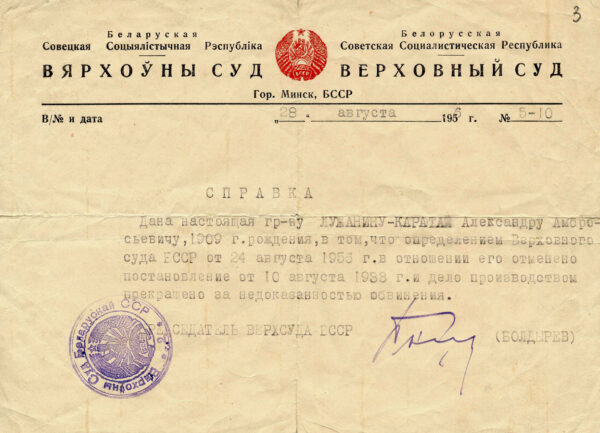

В марте 1933 г. был репрессирован и на два года сослан в Кемеровскую область, г. Мариинск, где работал в качестве архивариуса. Реабилитирован в 1956 г.

После ссылки жил в Москве (1935–1941), работал редактором-организатором главной редакции издательства «Машгиз».

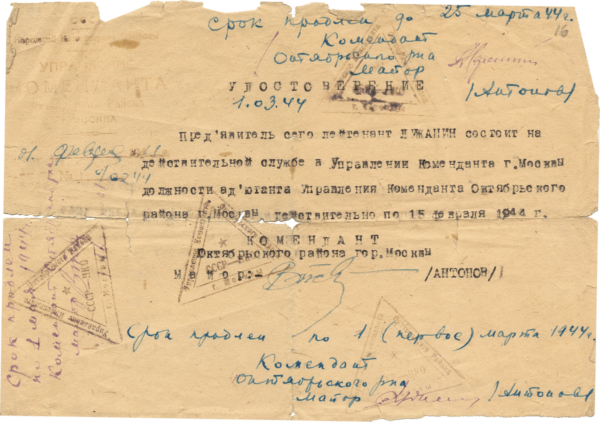

В августе 1941 г. был мобилизован в армию. Проходил службу в военной комендатуре Москвы.

Окончил Подольское пехотное училище (1942), участвовал в боях под Сталинградом, сотрудничал в газете-плакате «Радавім фашісцкую гадзіну».

По окончании войны демобилизовался, вернулся в Минск. Работал заведующим отделом культуры в газете «Звязда», ответственным секретарем журнала «Вожык». Продолжительное время являлся секретарем-референтом вице-президента АН БССР, академика АН БССР, народного поэта Беларуси Якуба Коласа.

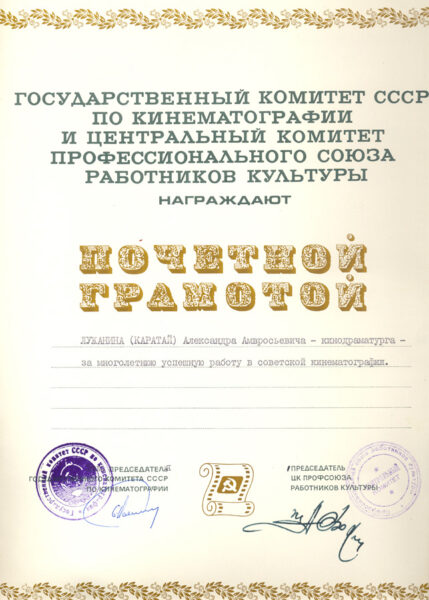

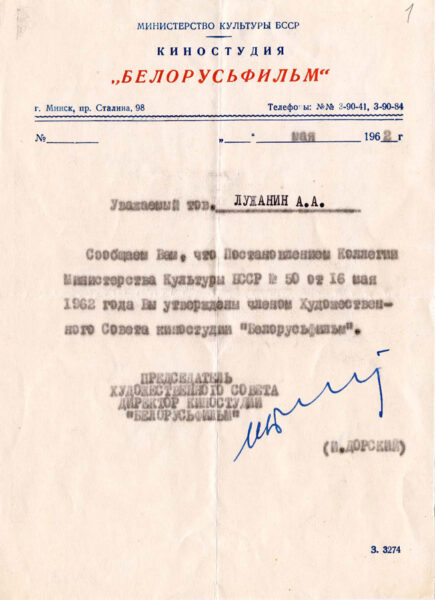

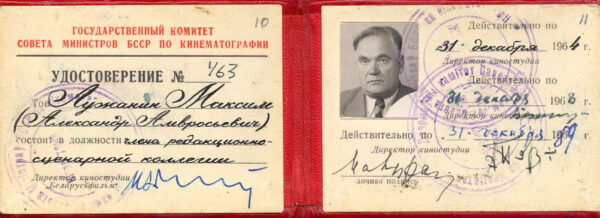

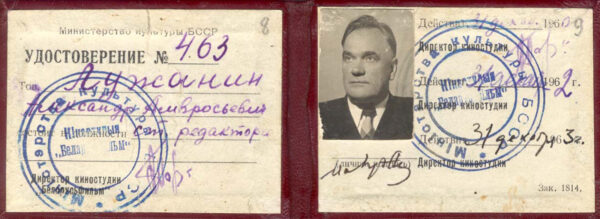

Многолетний труд связывал М. Лужанина с киностудией «Беларусьфильм», где он являлся членом редакционно-сценарной коллегии (с 1959), членом художественного совета (с 1962), старшим редактором (1967–1971). Работа на киностудии, специфика кинематографа, оказала положительное влияние на развитие его творчества. По собственному признанию писателя, она научила его лаконизму изложения мыслей.

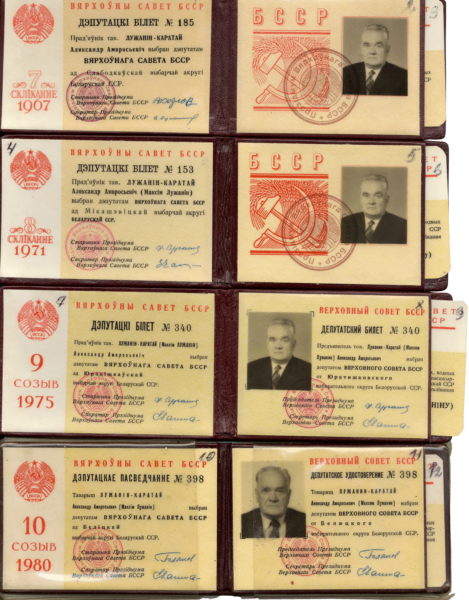

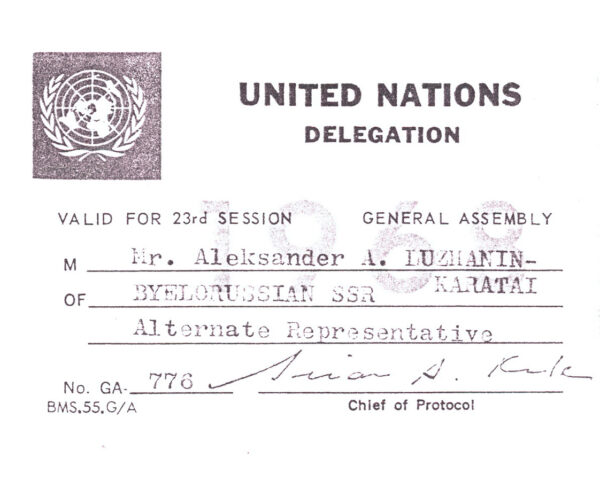

Высокая творческая отдача писателя, активная жизненная позиция принесли ему популярность и уважение, сделали народным избранником, депутатом Верховного Совета БССР (1967–1985). Также в составе белорусской деллегации М. Лужанин участвовал в работе XXIII сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (1968).

Его заслуги были отмечены многочисленными наградами. Среди них ордена Ленина, Отечественной войны 2‑й степени, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, Знак почета; медаль Франциска Скорины; Почетные грамоты Верховного Совета БССР, Молдавской и Литовской ССР.

Творческое наследие фондообразователя велико и разнообразно. Оно исчисляется десятками книг и сборников, многие из которых переведены на языки народов бывшего СССР и европейские языки.

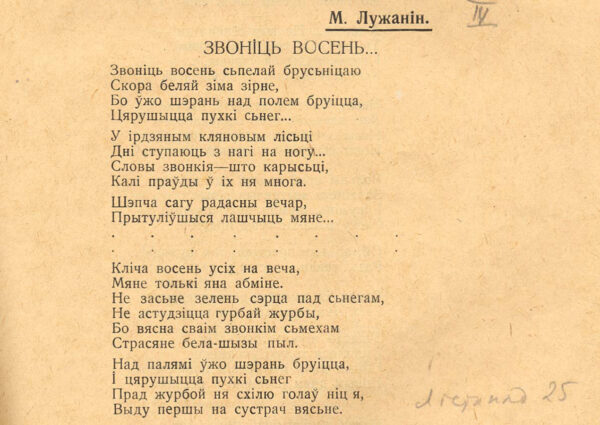

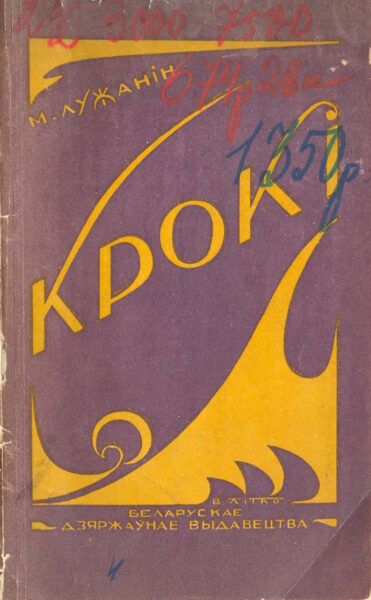

Первая литературная публикация М. Лужанина относится к 1925 г. – в журнале «Чырвоны сцяг» было напечатано стихотворение «Звоніць восень», а первый поэтический сборник под названием «Крокі» увидел свет в 1928 г.

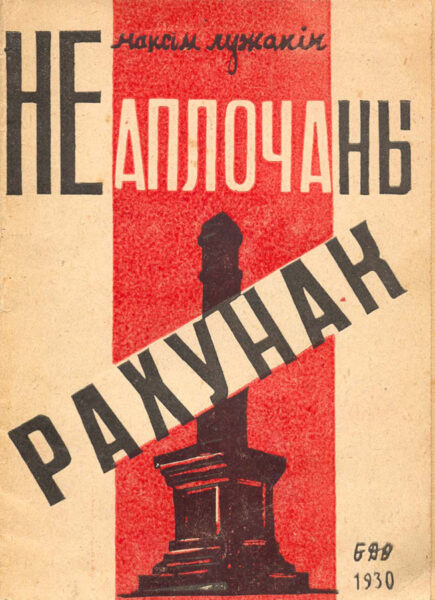

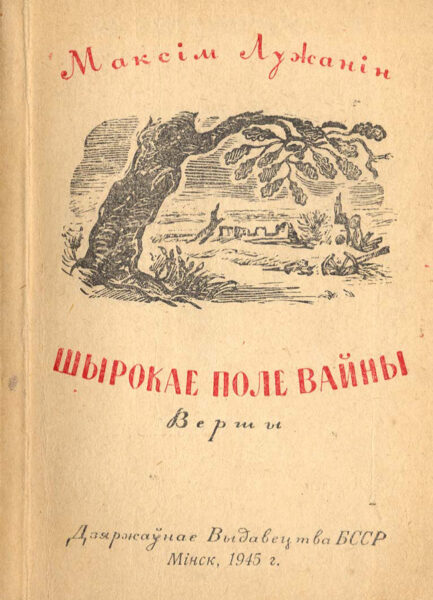

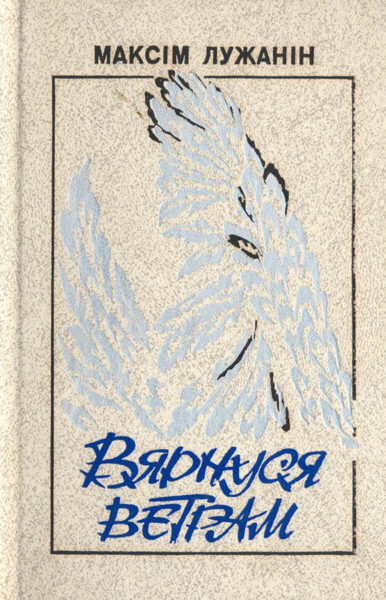

Среди других поэтических произведений следует отметить сборники стихов “Новая ростань” (1930). “Аднагалосна” (1931), “Галасуе вясна за вясну”(1931), “Шырокае поле вайны”(1945), “Моваю сэрца” (1955), “Прага крыла”( 1974) и др.; вышедшие отдельными изданиями поэмы “Неаплочаны рахунак” (1930), “Галасы гарадоў”, ”Як нараджаўся новы свет”(1975), а также книги стихов и поэм “Святло Радзімы”(1952), Росы на коласе”(1973), “Галасы над выраем”(1980), “Вярнуся ветрам”(1987) и др.

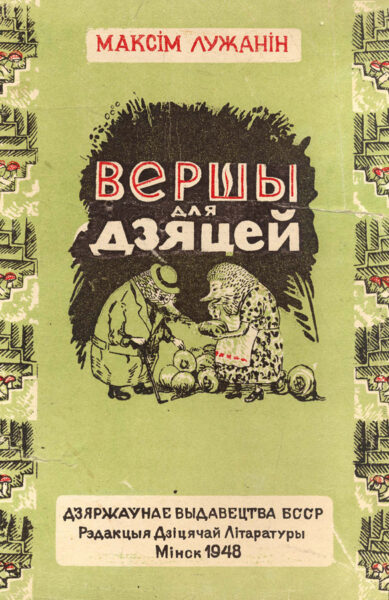

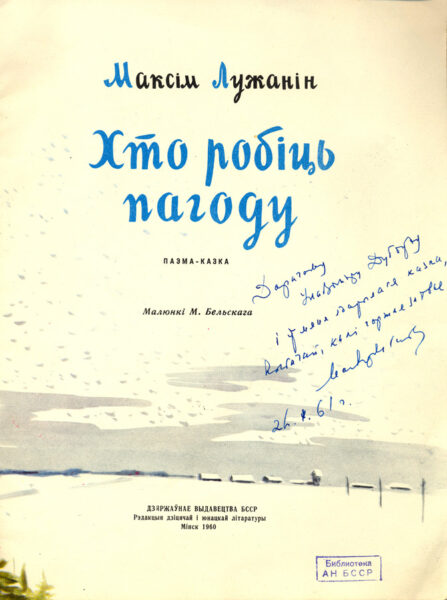

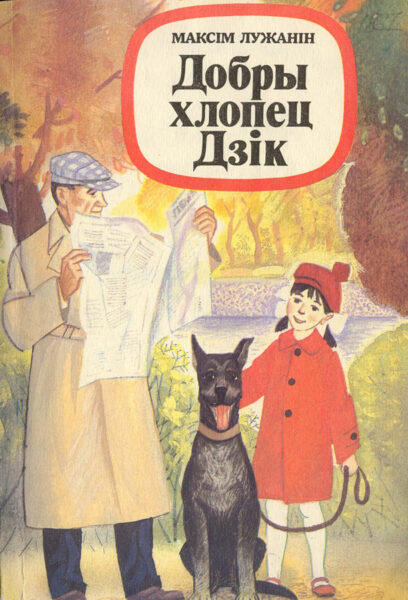

Также в творческом багаже М. Лужанина присутствуют произведения, предназначенные для детской аудитории – “Вершы для дзяцей”(1948), поэма-сказка “Хто робіць пагоду”(1960), повесть “Добры хлопец Дзік”(1993).

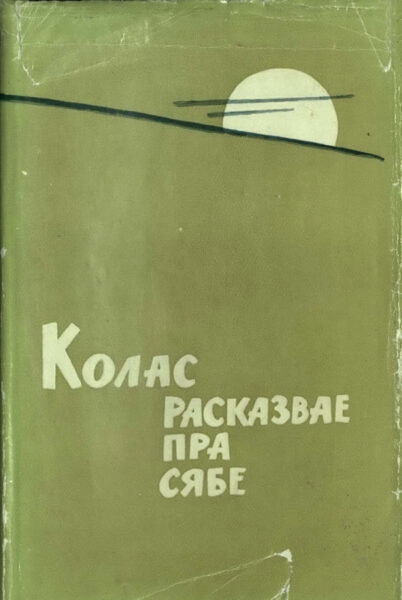

Не менее плодотворно писатель проявил себя в области прозы, публицистики, критики. Его перу принадлежат многочисленные рассказы, повести, литературные портреты, эссе, воспоминания. Среди них –документальная повесть-эссе “Колас расказвае пра сябе” (1964), удостоенная литературной премии им. Якуба Коласа, “Дванаццаць вячорных вогнішчаў” (1968), “Рэпартаж з рубцом на сэрцы” (1973), “Людзі, птушкі, прастор” (1976), “Трое” (1989), “Наўздагон за падвойнікам” (1999) и др.

Многочисленные переводы произведений А. Пушкина, Н. Гоголя„ А. Радищева, А. Грибоедова, М Горького, И. Бунина, В. Маяковского, А. Мицкевича, Ю. Тувима и многих других, принадлежащие Максиму Лужанину, высвечивают еще одну грань его писательского таланта.

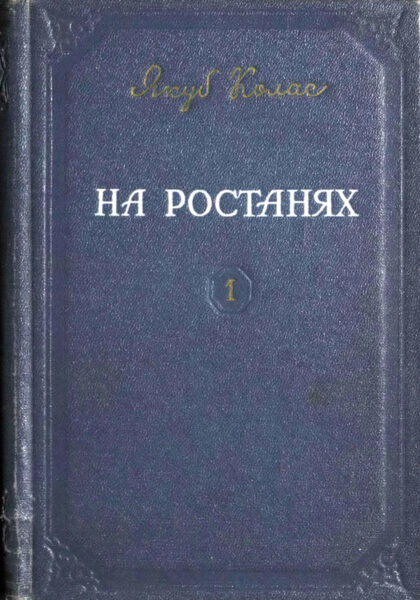

Кроме того, М. Лужанин выступал и в качестве киносценариста. По его сценариям были сняты художественные фильмы “Павлинка”(экранизация пьесы Я. Купалы; 1951), в соавторстве с А. Кулешовым: “Первые испытания”(по мотивам трилогии Я. Коласа “На ростанях”; 1960) и “Запомним этот день” (1967); документальная кинолента к 70-летию народного песняра Беларуси Якуба Коласа, – “Народный поэт” (текст А. Макаёнка; 1952).

Самому же фондообразователю посвящен документальный фильм “Незавершаная хата” (1992), в котором, в том числе, были использованы документы из личного архива писателя, хранящегося в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.

Максим Лужанин прошел долгий, насыщенный разнообразными событиями жизненный путь, оставив после себя внушительное творческое наследие. Писатель ушел из жизни на пороге своего 92-летия – 13 октября 2001 г.

Состав фонда

В состав фонда входят следующие основные группы документов: творческие материалы; материалы, отложившиеся в процессе творческой деятельности; материалы служебной и общественно-культурной деятельности; эпистолярное наследие; документы к биографии; материалы бытового характера; материалы о М. Лужанине; изобразительные материалы; коллекция материалов, собранная фондообразователем; материалы родственников писателя.

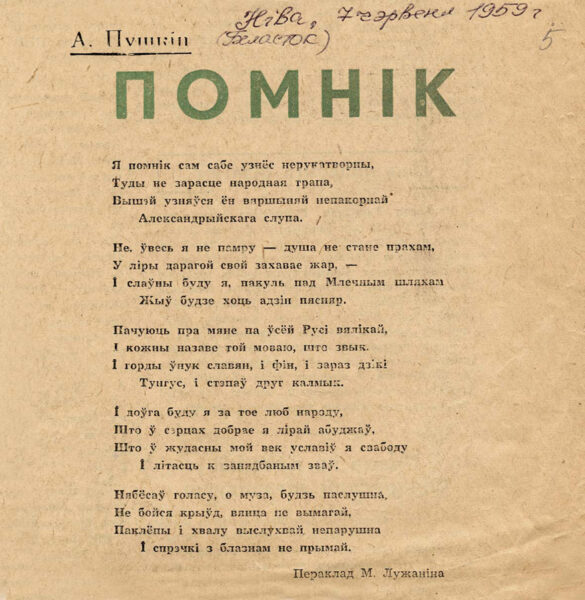

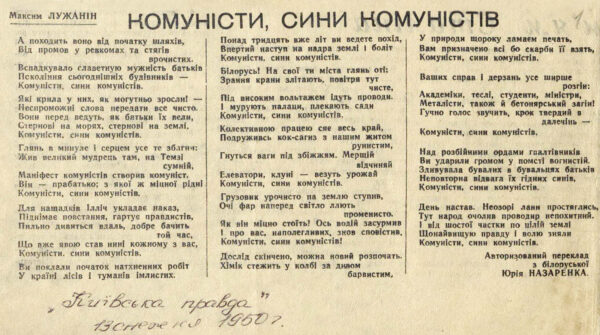

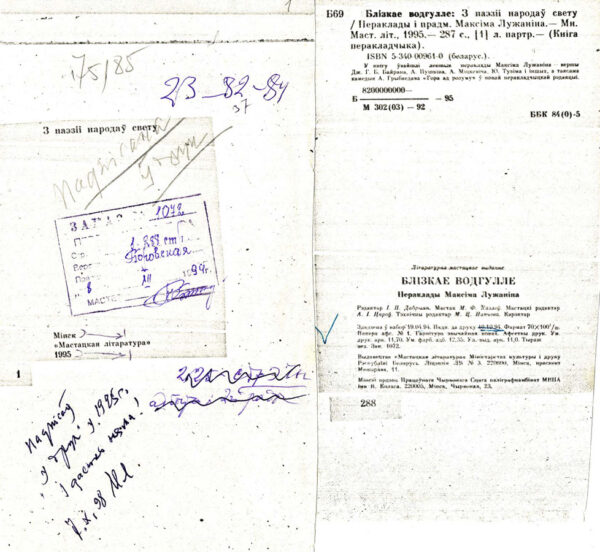

Творческие документы представляют самую объемную и значимую часть архивного фонда М. Лужанина. В ней содержатся как материалы, составившие собрания сочинений, многочисленные жанровые сборники, так и отдельные поэтические, прозаические, публицистические произведения, переводы на белорусский язык, принадлежащие М. Лужанину, и его собственные произведения в переводе на иностранные языки.

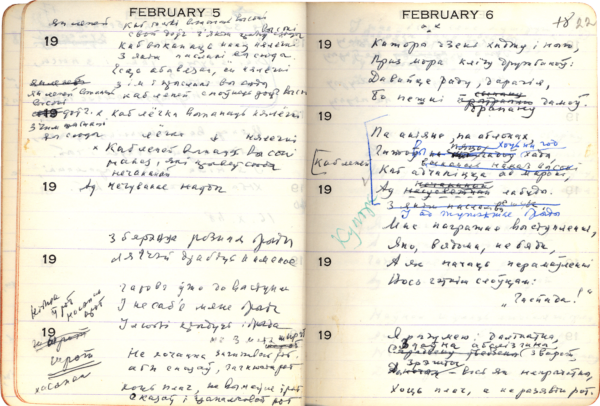

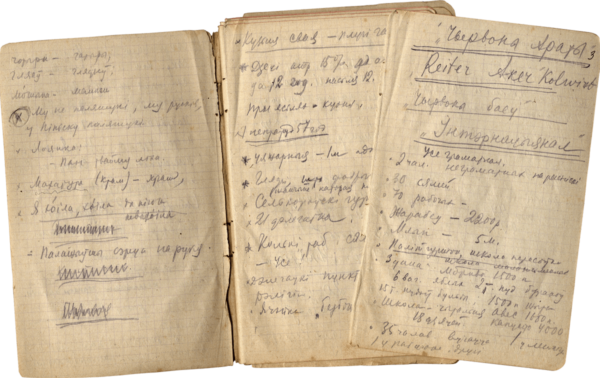

Доклады, тексты выступлений; записные книжки с записями творческого и дневникового характера – все это также является отражением творческого наследия фондообразователя.

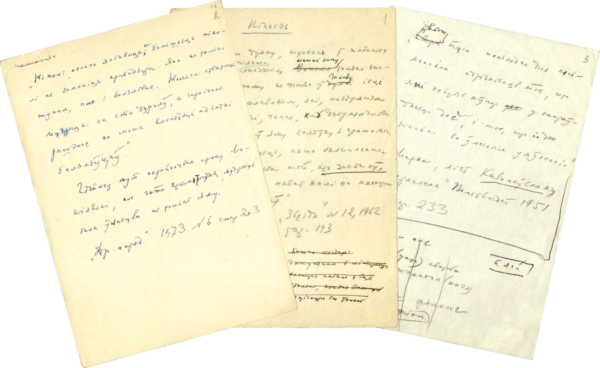

Отмеченные материалы представлены в виде набросков, черновиков, вариантов; рукописных, машинописных и печатных текстов с авторскими правками, что в полной мере иллюстрирует творческий процесс писателя.

Материалы, отложившиеся в процессе творческой деятельности, включают выписки, цитаты из разных источников, часто с замечаниями и комментариями фондообразователя, словари, справочники с многочисленными правками и пометами М. Лужанина, издательский договор и другие документы.

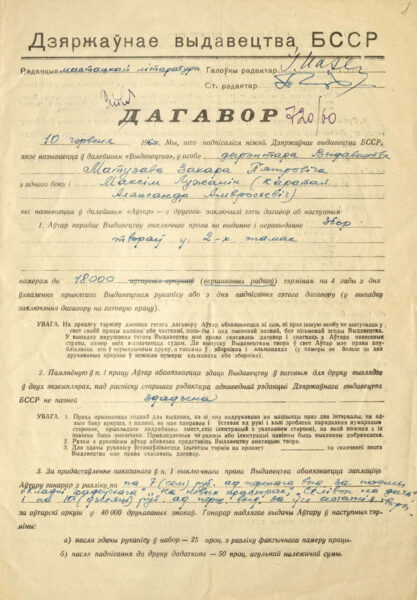

Служебная и общественная деятельность представлена документами, отражающими деятельность М. Лужанина как депутата Верховного Совета БССР, работу в Союзе писателей и Союзе кинематографистов, на киностудии «Беларусьфильм», сотрудничество с Белорусской советской энциклопедией, Белорусским комитетом защиты мира, Белорусским обществом культурных связей с заграницей и другими организациями.

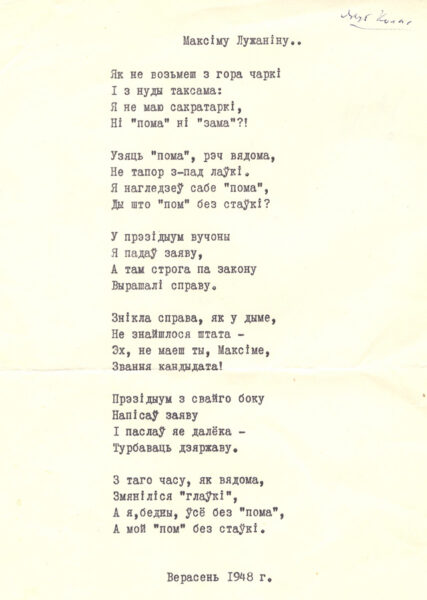

Раздел переписки содержит письма М. Лужанина разным лицам, в том числе и супруге, а также письма, адресованные самому фондообразователю. Среди его корреспондентов как частные лица – литераторы, ученые, государственные, общественные и культурные деятели, родственники, друзья, знакомые, так и представители различных организаций.

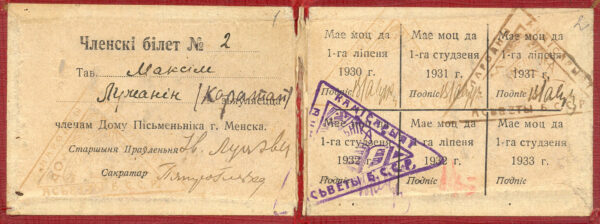

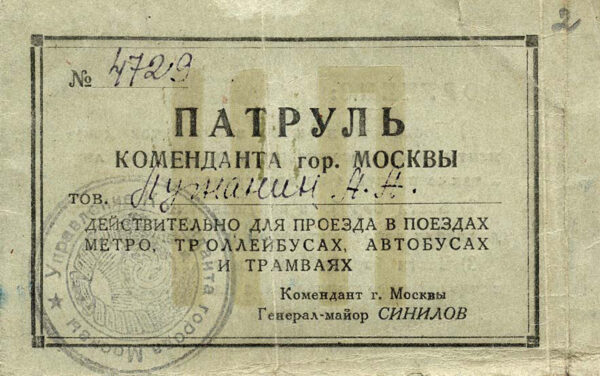

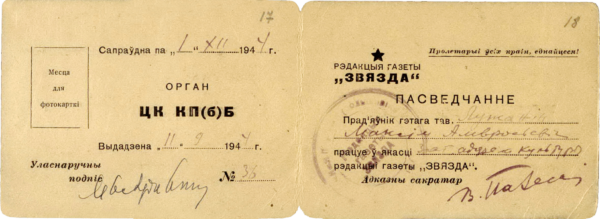

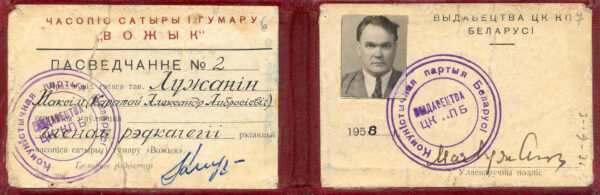

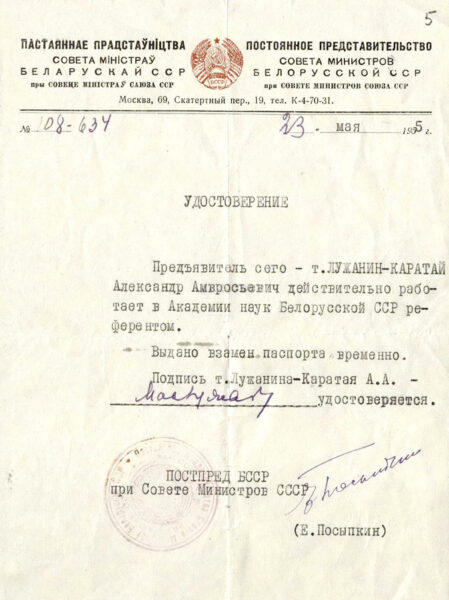

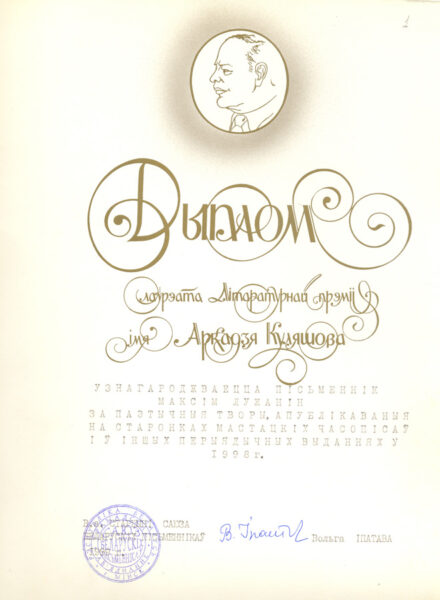

Материалы к биографии представлены личными документами, среди которых удостоверения, характеристики, автобиографии, различные справки, в том числе относящиеся к периоду ссылки, документы о реабилитации, удостоверения военного времени, диплом, почетные грамоты, поздравительные адреса и другие материалы, в том числе приуроченные к юбилейным датам.

Материалы бытового характера образуют небольшую группу документов. В ее составе – заявления, акты обследования, медицинская справка, а также материалы, связанные с пребыванием М. Лужанина в США в госпитале г. Нью-Йорка.

Материалы о фондообразователе включают рецензии, отзывы о его творчестве, стихи, статьи, посвященные писателю, материалы-отклики на смерть М. Лужанина и другие документы.

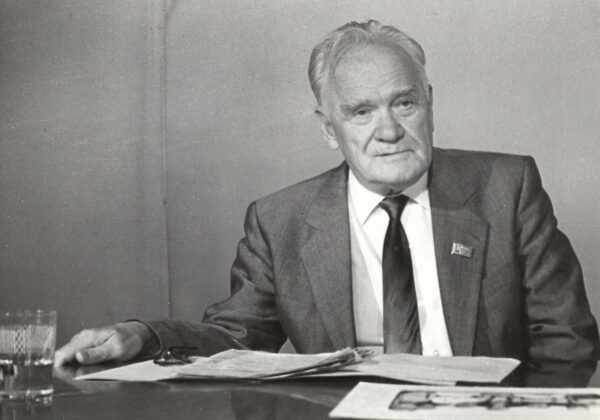

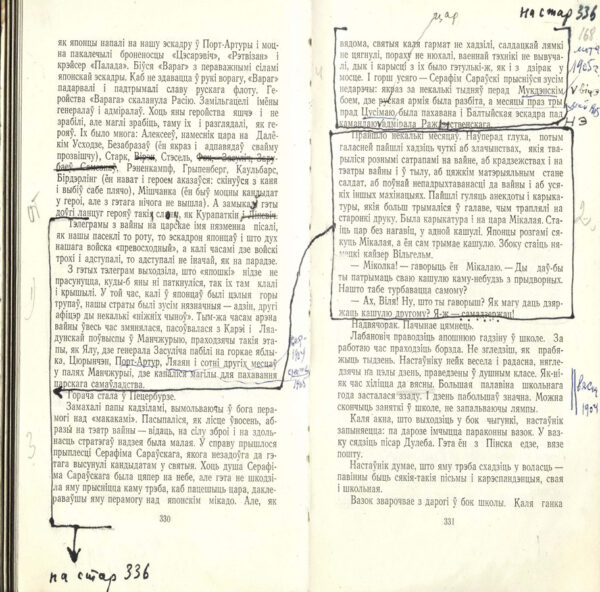

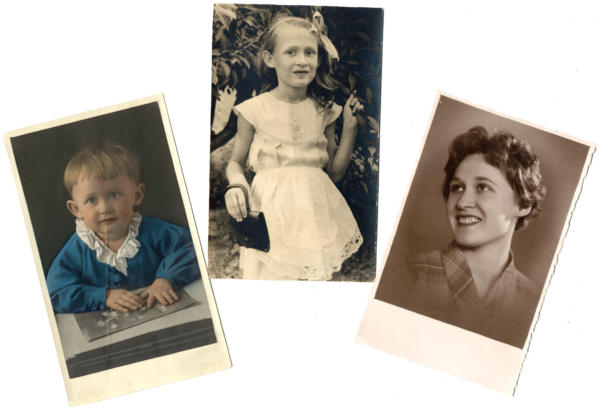

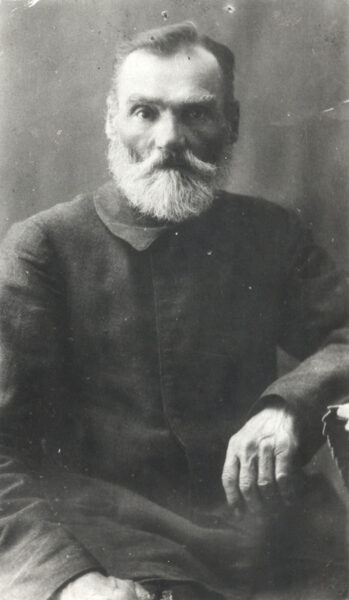

В разделе изобразительных материалов центральное место отведено фотодокументам – индивидуальным и групповым фотографиям самого писателя, его родных и близких, литераторов, других лиц. Среди прочих материалов раздела – художественные изображения М. Лужанина, в том числе его силуэт, выполненный писателем М. Медведовским, карандашный портрет М. Лужанина работы ульчского художника Александра Дяталы, дружеские шаржи и другие изодокументы.

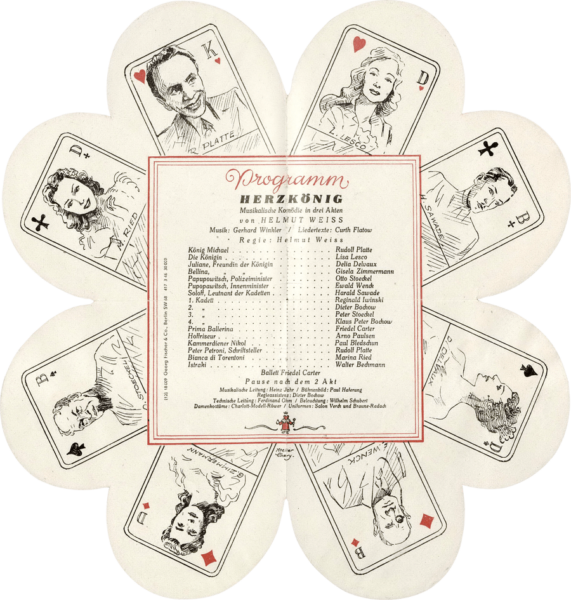

Коллекция материалов, собранная писателем, представлена книгами, статьями разных лиц с дарственными надписями, материалами, посвященными классикам белорусской литературы Я. Купале и Я. Коласу, лингвистическими и литературными материалами, подборкой газет военного времени «Раздавім фашысцкую гадзіну”, комплексом документов под названием “Матэрыялы да старога Мінска” и другими документами, собранными Лужаниным.

Материалы родных и близких фондообразователя включают личный архив супруги писателя – белорусской поэтессы, переводчицы Евгении Эргардовны Пфляумбаум (1908–1996), а также документы ее отчима В. Р. Соколовского и материалы, касающиеся дочери М. Лужанина, Е. А. Япринцевой.

Опись фонда

Материал подготовлен научным сотрудником Центра исследований старопечатных изданий и рукописей М.М. Лис.

![М. Лужанин. [1980 –е гг.?]](https://csl.bas-net.by/wp-content/uploads/2025/05/42-3-413x600.jpg)

![Черновые наброски к поэме «Рабінавае шчасце» [1928–1929] гг.](https://csl.bas-net.by/wp-content/uploads/2025/05/44-3-600x437.jpg)

![Телеграмма о выдвижении М. Лужанина кандидатом в депутаты Верховного Совета БССР по Слободковскому избирательному округу (Браславский район Витебской области). [1967] г.](https://csl.bas-net.by/wp-content/uploads/2025/05/51-2-600x424.jpg)

![Из переписки М. Лужанина. 1950-е–[1970-е ] гг.](https://csl.bas-net.by/wp-content/uploads/2025/05/53-3-600x417.jpg)

![Из переписки М. Лужанина. 1950-е–[1970-е ] гг.](https://csl.bas-net.by/wp-content/uploads/2025/05/54-2-600x418.jpg)